昭和日常博物館blog(特別展・企画展)2013年2月

ハンガーボード 小考

2013年2月20日

モノには歴史アリ

ハンガーボードはいつ頃キッチンに登場するようになったのだろう?こうした疑問を解決するには「暮らしの手帖」が重宝する。探っていくと、昭和32年の本誌36号に「なんでも吊るせる壁」として登場する。そこには、吸音ボード(学校の音楽室の壁など)という穴のあいた板材の活用方法を紹介しながら、「最近こういう使い方のための吸音ボードも売り出されています」として市販品のハンガーボードを紹介しています。

このことから、昭和30年代初頭からハンガーボードの利用が活発になったと思われます。

ちなみに、穴の間隔は1インチ、2.54ミリ。

写真はハンガーボードの裏側。_ichihashi

花柄咲くステージ

2013年2月19日

ハンガーボード

花柄キッチングッズをつるして収納、見せる。それがハンガーボード。壁に取り付けて小物などを収納するための穴をあけた板。

昭和30年代から50年代までキッチンの必須アイテムでした。基本色はブルー。均等に3ミリ程の穴が穿たれ、その穴にフックやフック付きのトレイやカゴ、あるいは箸立て、包丁立て、コップ立てなどを取付けました。

花柄が流行した昭和40年代~50年代にも多用され、まさに花柄咲くステージでした。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

隅々まで花柄

2013年2月16日

花柄採集ノート

キッチンで目にするもモノ、手にするモノ。さまざまなモノに花柄が使われていました。絵柄、デザインは少しのスペースがあればはめ込むことができる。道具もキャンパスといえます。

キッチンのセンターポジションといえばテーブル、テーブルそのものやテーブルクロスに花柄を使えば、空間を花柄で彩ることができます。

細かなものにも花柄。たとえば、写真のようにフライ返しなどの柄、白い持ち手に花柄が映えていました。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

花柄花壇!? 追伸

2013年2月15日

花柄のガラスコップ

細長いガラスコップに細い線で描かれた花柄。まとめて並べ真横から眺めると、透明なガラスコップ越しに次のコップの花柄が映え、奥行きを感じることができます。

ぜひ、しゃがんで観察してください。自らの視線を変えてみることも展示の鑑賞には大切なことです。

また、人間の目は、被写界深度を自由に調節することは難しいですが、カメラを使えば奥行きを視覚化し感じることができます。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

特別展「昭和生活文化総合研究所」関連ワークショップ(9)

2013年2月13日

第9回目「石臼できなこを挽いてみよう」

特別展関連ワークショップ最終回は「石臼できなこを挽いてみよう」です。2月3日の節分にちなんで「大豆→きなこ→おはぎ」への過程を学びました。親子7組全員が石臼初体験!!回していくうち、石の隙間からサラッサラッと出て来たきなこに感動しつつ、子どもでも身体の節々が痛くなるくらい重労働であることを痛感しました。

小さい子ども達はコーヒーミルで上手に挽いてくださいました。石臼よりもキメが細かくなり、つまみ食い続発。次に、ふるいにかけたきなこを砂糖と塩で調味し、半殺しにして丸めたご飯にきなこをまぶし、できあがり!いきいき隊のみなさまのおかげで、昔の製法、昔の味を正確に再現することができました。「昔はこういう味だった」と大人はなつかしく、子ども達は新発見の連続。ショウワ・ラボ9回シリーズのワークショップは参加者の方々のふれあいも増し、楽しく学び終了することができました。今後も当資料館の企画・ワークショップへお気軽にご参加ください。

*次回ワークショップは3月10日(日曜)13時30分~「花柄をデザインする」です。_kato

特別展「昭和生活文化総合研究所」関連ワークショップ(8)

2013年2月13日

第8回目「コマ回し選手権」

特別展関連ワークショップ8回目は「コマ回し選手権」でした。1月20日の展示室はコマ回し会場と様変わりし、多くの挑戦者の方々にお集まりいただきました。木のコマを回す楽しさや難しさが錯綜し、いきいき隊の熱心な指導も加わって会場は大盛況となりました。

どんぐりゴマ・牛乳ビンのフタのコマ作りでは、個性とセンスがキラリ!!どんぐりゴマのタイムレースは断トツ1位の17秒の壁が厚く立ちはだかり、なかなか超えられませんでしたが、終了直前に24秒と23秒をたたき出し大逆転の猛レースでした。1位の86歳男性によると、「どんぐりの選び方」と「真上から軸を差し込むこと」が大事なようですが、何よりの勝因は「腕(技術)」だそうです。_kato

花柄花壇!?

2013年2月11日

花柄のガラスコップ

1970年代~80年代の花柄のガラスコップが集まってきています。Sasaki glassやAderia glassのタンブラーセットなど当時の贈答品、引き出物によく使われた品々です。

まとめて置いてあると「花柄の花壇?」と思えるほど色鮮やかでしたので写真をとりました。

花柄が咲き乱れるような展示会場になればよいかと準備を進めています。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

オリジナル花柄

2013年2月9日

露草(ツユクサ)柄

「花柄咲く昭和」にちなんで、昭和日常博物館のオリジナルの花柄を作成中です。題材は露草。

露草は、日本じゅうの田畑のあぜ道、道ばた、草地などに自生している一年草で、誰もが知っている馴染み深い草花です。

古くから親しまれており、薬用、染料としても利用され、俳句などの題材、季語としてもよく用いられてきました。

初夏から秋、学校へ通う道すがら、緑の葉の集合体のなかに小さな紫色の花をよく見かけましたが、そんな小道も少なくなってきました。早朝に開花して午後にはしぼんでしまう短い命の花です。

花言葉は、「尊敬、小夜曲(セレナーデ)、懐かしい関係」。昭和の暮らし、懐かしさをテーマとする昭和日常博物館にちょうどいい草花かと思います。_ichihashi

企画展 「花柄咲く昭和」

2013年2月7日

企画展の案内

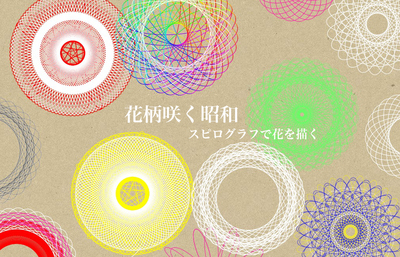

企画展「花柄咲く昭和 ショウワ・ラボー花柄採集ノート」の案内チラシデザインが決まりました。

昭和40年代から50年代にかけ、キッチンでよく使われた道具に描かれた花柄をメインにデザインしてもらいました。

A4サイズの裏表を左右に配しました。

春らしい花柄いっぱいの企画展にする予定ですので、ぜひご覧ください。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

スピログラフ追伸

2013年2月1日

アプリで描く

昭和40年代から定規とボールペンを使って描いていたスピログラフ、花柄模様。今ではiPadやiPhone用のアプリやパソコン用のソフトを使って描くことができます。写真は、iPadを使って描いたものです。模様、色、大きさなどさまざまな花柄が描け、オリジナルのデータを簡単に作ることができます。_ichihashi

Hanagara-saku-showa

このページに関する問合せ

北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53番地

電話:0568-25-3600

ファクス:0568-25-3602

メール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp