昭和日常博物館blog(特別展・企画展)2013年6月から2013年8月

自由研究 sample(3)

2013年8月18日

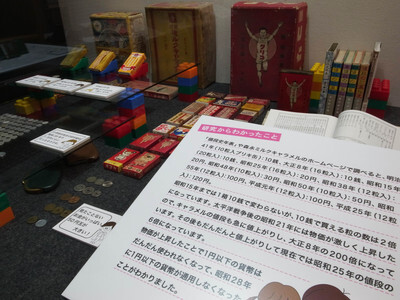

キャラメルの値段

sample(3)キャラメルの値段

showa-labo

自由研究 sample(2)

2013年8月18日

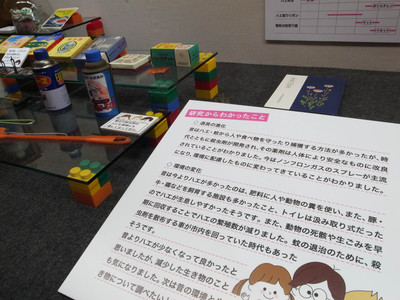

ハエ・蚊退治

sample(2)ハエ・蚊退治

showa-labo

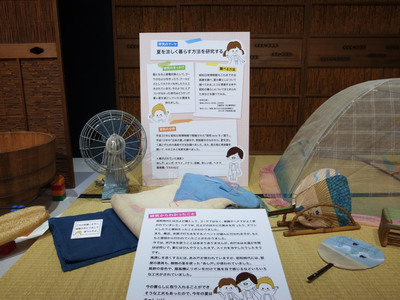

自由研究 sample(1)

2013年8月18日

セルロイドのおもちゃ

sample(1)セルロイドのおもちゃ

showa-labo

夏休みの自由研究 昔の暮らしをテーマに

2013年8月18日

夏休みも終盤 自由研究の宿題に取組む家族で賑わう

夏休みも終盤となり、宿題を仕上げる時期になってきました。夏休みに自由研究の課題が出ない学校も増えたように聞きますが、資料館には、自由研究に取組む家族連れの姿が急増しています。

小学校3年生では、「昔の暮らしを学ぶ」というカリキュラムがあります。昭和日常博物館には、50年、60年前の暮らしで使われたもの、食べていたもの、遊んでいたものなど数多く展示してあります。こうした時代を家族で振り返る。大人たちにとったは懐かしいことが、子どもたちにとっては新鮮で、学ぶこと、調べることになります。_ichihashi

showa-labo

ワークショップ 「日光写真の原理を学ぶ」盛況

2013年8月13日

多くの家族連れで賑わいました。

日光写真を体験するワークショップを開催しました。日光写真は、印画紙に種紙という絵柄が描かれた紙をのせて光を当て、印画紙に写し出す遊び。昭和30年代に流行しました。

当館では、モノクロ写真用の印画紙を使って行いました。通常は定着処理をしませんので、光が当たると全体が真っ黒に変化し、絵柄が消えてしまいます。そこで、今回は定着液に浸し処理をすることで、消えない日光写真を作りました。

本来は太陽の光に当てるところですが、室内でLED照明を使って行いました。光を当てる時間を変えると仕上がりの色の濃さも変化するため、ちょうど良い露光時間を探して何度も挑戦する子もいました。

定着処理はしませんがいつでも日光写真を体験することができますので挑戦してみてください。_ichihashi

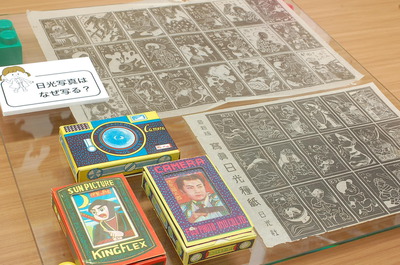

日光写真の写真機とオリジナル種紙

2013年8月13日

オリジナルの写真機と種紙でワークショップ

8月11日(日曜)午後1時30分より「日光写真の原理を学ぶ」ワークショップを開催しました。

ワークショップの開催にあわせてオリジナルの紙製の日光写真用写真機と種紙を作成しました。

ワークショップ終了後も受付ロビーにて『日光写真」を体験することができます。無料・1人1回としています。_ichihashi

showa-labo

日光写真の写真機 製作中

2013年8月4日

ワークショップ「日光写真の原理を学ぶ」準備中

日光写真の写真機というと大げさですが、絵柄のついた種紙と印画紙をはさみ込んで固定する紙製の箱を作成しています。昭和30年代に駄菓子屋などで販売されていたモノを参考にオリジナルデザインの写真機を作成し、ワークショップで使う予定です。_ichihashi

日光写真の原理を学ぶ

日時:8月11日(日曜) 午後1時30分~3時

日光写真はどうしてうつるのか。その科学的原理を遊びながら学びます。当日参加自由。

自由研究相談会

2013年7月11日

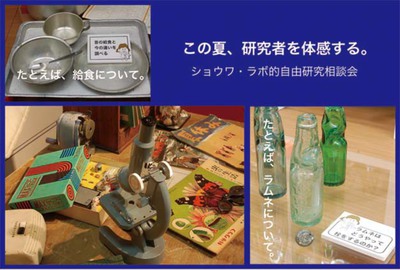

この夏、研究者を体感する。

昭和日常博物館には、現代の子どもたちにとっては、おどろき!や不思議?にみちたモノが満載されています。昭和の暮らしの中のおどろきや不思議を自由研究のテーマにしてみませんか?

自由研究相談会

ショウワ・ラボ的自由研究の相談会を開催します。自由研究を通して研究者を体感してみませんか。歴史民俗資料館の学芸員、図書館の司書が相談に応じます。

- 第1回 7月21日(日曜)[参加申込み 7月17日(水曜)まで]

- 第2回 8月10日(土曜)[参加申込み 8月7日(水曜)まで]

- 定員:各回20名。

- 開催時間:午前10時~11時30分。

ワークショップ開催

2013年7月11日

昔の遊びを探求する。

昔の遊びを体験しながら、原理を知り、工夫を凝らす、自由研究的ワークショップを開催します。

おもちゃの素材として竹を研究する

竹を使った遊び「竹返し」をヒントに新しい遊びを研究・創造します。

- 日時:8月4日(日曜) 午後1時30分~3時

- 対象:小学生以下。参加無料。

- 定員:15名。

参加希望の方は7月28日(日曜)までに歴史民俗資料館にお申込みください。

日光写真の原理を学ぶ

日光写真はどうしてうつるのか。その科学的原理を遊びながら学びます。

- 日時:8月11日(日曜) 午後1時30分~3時

- 当日参加自由。

研究のテーマ(案) おもちゃの素材を調べる

2013年6月9日

セルロイドってなに?から始まる

セルロイドという素材のおもちゃが展示してあり、聞いたことのない素材に興味を持ち調べていくという設定。昭和日常博物館の展示資料を調査し、おもちゃの素材を調べる。すると、セルロイドのほかに、ブリキ・木・鉄・紙などさまざまな素材が使われていることがわかる。次に図書館で本を調べる。おもちゃに関する本として「おもちゃ博物館」シリーズ、「グリコのおまけ」などを手に取り調査。昭和時代、特に昭和30年代にブリキやセルロイドが流行していたことがわかる。

さらに、「グリコのおまけ」によると、大正時代から続くおまけの素材がその時代の利用しやすい素材で製造されているいることが判明。紙、木、陶、ブリキ、セルロイド、プラスチックと変化したことがわかった。昭和日常博物館のおもちゃの写真を分類し、本を使って調べた情報をまとめて自由研究としてみる。_ichihashi

このページに関する問合せ

北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53番地

電話:0568-25-3600

ファクス:0568-25-3602

メール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp