昭和日常博物館blog(特別展・企画展)2015年3月から2015年7月

『大エジプト・柄・展』展示紹介(1)

2015年7月9日

展示会場

今回の展示のメインとなる特別展示室の様子です。

中央の展示ケースにはエジプト柄の洋服、和服を展示、右側と奥の展示ケースにはオルゴール、置物、食器、アルバム、包装紙、家具など、エジプト柄で飾られた多種多様な日用品を展示しています。また、左側にはエジプト柄とほぼ同時期に流行していた土器柄で飾られたモノを展示しています。

展示室の照明は古代エジプト文明の荘厳さやきらめく黄金の秘宝をイメージしてみました。普段の昭和日常博物館の趣きとは違った雰囲気でエジプト柄を楽しんでいただけると思います。_ito

まもなくスタート!『大エジプト・柄・展』

2015年7月2日

展示準備着々

7月4日(土曜)からスタートの『大エジプト・柄・展』の準備もいよいよ大詰めです。

看板などのサイン関係も準備が整い、展示会場の雰囲気も普段とは違う趣きになってきました。

展示の構成は、昭和時代に実際に使われていたエジプト柄で飾られた日用品を中心に、同時代に流行した「土器柄」で飾られた日用品、子ども向けの読み物の中に登場する古代エジプト、スクリーンや劇場に再現された古代エジプトなど、さまざまな資料から日本におけるエジプト柄の流行を探っていきます。

この展示期間中には、東京では大型のエジプト展(本物の!)も開催されます。この夏、いろいろな角度から古代エジプトを楽しんでみてはいかがでしょうか。_ito

企画展関連連続講座の受講生募集のご案内

2015年6月30日

古代エジプトの王・神・人と暮らし

神秘的な魅力に満ちた古代エジプト文明。この講座では、古代エジプト文明を王、神、人という3つの視点から探り、その実像に迫ります。

- 7月25日(土曜)「古代エジプトの住宅事情」

講師:伊藤明良(北名古屋市歴史民俗資料館学芸員) - 8月1日(土曜)「エジプト柄からさぐるピラミッドのなぞ」

講師:中野智章氏(中部大学准教授) - 8月8日(土曜)「古代エジプト人が愛した神々 その姿と彩り」

講師:田澤恵子氏(古代オリエント博物館研究員)

- 会場:北名古屋市東図書館 2階 視聴覚室

- 時間:13時30分~15時00分

- 定員:90名(定員になり次第締め切ります。)

- 参加費:無料

- 受講資格:15歳以上の方(中学生は除く)

- 申込み方法:電話またはEメールにて下記までお申込みください。

(Eメールで申込みの場合は件名を「エジプト講座申込み」とし、氏名と連絡先電話番号をご記入ください。メールの受信制限をされている方は、下記アドレスからの受信拒否設定の解除を行ってください。なお、メール送信後3日以内に返信がない場合は、お手数ですが確認のため電話にてご連絡をお願いいたします。) - 電話:0568-25-3600(歴史民俗資料館)

- Eメール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp

- 申込み期間:平成27年7月4日(土曜)~7月18日(土曜)

「大エジプト・柄・展」準備中

2015年6月18日

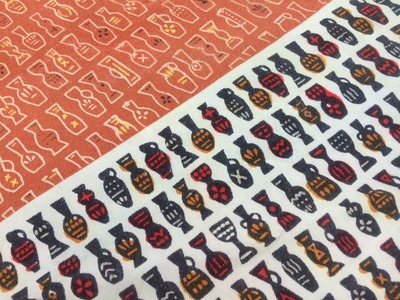

エジプト柄の周辺 土器柄

今回の展示会の中心となるエジプト柄が流行した時期と同じ頃に広く使われていた柄に「土器柄」があります。昭和30年代頃を中心に、エジプト柄と同じく、さまざまな日用品を飾るデザインとして流行しました。和服、洋服、風呂敷、陶磁器、ガラス製品、壁紙など幅広く使われました。描かれている土器は、非常に写実的な表現ものから、写真のようにデフォルメされ、パターン化されたものまで、バリエーション豊かです。また、日本や中国風の見慣れた壺や花瓶のようなものから、ギリシア、西アジア、アメリカ大陸の土器と思われるようなものまで世界各地の土器がデザインされています。

写真の土器柄は、北名古屋市の母体となった旧師勝町の町制施行(昭和36年)の際の記念品とされた風呂敷の柄の一部です。_ito

次回企画展「大エジプト・柄・展」のお知らせ

2015年5月26日

大エジプト・柄・展 時を越える驚異の昭和ノスタルジック・エジプト柄コレクション

アフリカ大陸を流れるナイル川流域に数千年の永きにわたって栄えた古代エジプト文明。その文明の輝きは現在も世界の多くの人々を魅了し続けています。

そして、アフリカ大陸から遠く離れたこの日本でも古代エジプト文明は、数ある古代文明の中でも最も広く知られた文明となっています。日本における熱狂的と評してもいいほどの古代エジプト文明への関心の高さは、国内で開催される古代エジプト関連の展示会の観客動員数にも如実に反映されています。

さらに、日本における古代エジプト文明への情熱は、古代エジプト文明の遺物を貴重な歴史遺産、美術品として鑑賞するだけにとどまらず、その独特な象形文字や美術様式を、日々の暮らしで使う道具を飾るための柄、模様としても取り込んでいきました。昭和時代、古くは昭和初期から、和服、洋服、食器、アルバム、本、包装紙などのさまざまな日用品にエキゾチックな雰囲気を添えるデザインとして広く定着、流行していきました。

本展示会では、昭和時代の古代エジプト文明をモチーフにしてデザインされた日用品を展示し、そのデザインの多様さ、オリジナルからの変容の様子を楽しむとともに、日本における古代エジプト文明への関心の高さの背景を探っていきます。

【展示期間】平成27年7月4日~9月23日

「国際博物館の日」記念ワークショップ

2015年5月2日

ふかふか綿からヒツジが一匹、ヒツジが二匹…

5月18日はICOM(国際博物館会議)が提唱する「国際博物館の日」です。2015年の世界共通テーマは「持続する社会と博物館」。この日を中心に全国の博物館、美術館、水族館などでさまざまな記念事業が開催されます。

当館では、「国際博物館の日」の記念事業として下記のとおりワークショップを開催します。ぜひご参加ください。_ito

ワークショップ『ふかふか綿からヒツジが一匹、ヒツジが二匹…』

昔ながらの綿繰り機を使って実綿から種をとる作業を体験し、とれた綿でふかふかモコモコのかわいらしいヒツジを作ります。

- 【日時】5月17日(日曜) 13時30分~15時00分

- 【定員】20名(当日先着順)

- 【参加費】無料

- 【講師】松村淳子(アートエデュケーター)

「春・ネル・おふとん」展関連ワークショップ

2015年3月27日

毛糸で作るヒツジが一匹、ヒツジが二匹…

3月22日(日曜)に企画展関連ワークショップ「毛糸で作るヒツジが一匹、ヒツジが二匹…」を開催しました。

今回もアートエデュケーターの松村淳子さんにご協力いただき、眠れない夜の定番「ヒツジを数える」にちなんで、毛糸の手触りを楽しみながらかわいらしいヒツジを作るワークショップとなりました。

毛糸を自分の手にグルグルと巻き付けてから胴体の芯になるスポンジにかぶせていくという作り方で、参加者のみなさまには毛糸のあたたかくやわらかな感触を楽しんでいただきました。

出来上がったヒツジは牧場をイメージした特製の撮影台で記念撮影。大人も子どももカラフルで表情豊かなヒツジを作っていました。_ito

企画展「春・ネル・おふとん」展示紹介(1)

2015年3月14日

布団を仕立てる

かつては布団も各家庭で仕立てるものでした。昭和30年代後半の和裁本にも洋風・和風、各種の布団の仕立て方が詳しく掲載されています。

展示では敷布団を仕立てている様子を再現してみました。敷布団は20枚程の板状の綿を縦横に重ねて仕立てられています。_ito

睡眠学習 寝ている間に…

2015年3月1日

睡眠学習機

記憶したいことを睡眠中に聞くことで覚えられるという睡眠学習機。昭和40年代~50年代の中学生向けの月刊誌などによく紹介されていました。

枕にスピーカーが組み込まれており、テープレコーダーに接続し、学習内容が吹き込まれたテープを睡眠中に再生することで覚えられるというもの。中学生の頃、こうした広告に心が躍ったという方も多いようです。世代によって「懐かしい!」「知らない!」がはっきりと分かれる道具でもあります。_ichihashi

企画展「春・ネル・おふとん」が始まりました

2015年3月1日

昭和時代の「寝る」にまつわる博物誌

寝るための道具として、布団、ねまき、枕をはじめ、布団を収納する家具、夏用・冬用の快適グッズなどを展示しています。

昭和日常博物館では、「暮らし」をテーマにさまざまな資料を収集・展示しています。よく、人生の1/3から1/4は眠っていると言われます。暮らしのなかで高い比重を占める「寝る」についての道具を見つめてみました。_ichihashi

このページに関する問合せ

北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53番地

電話:0568-25-3600

ファクス:0568-25-3602

メール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp