地域の絆を強くする「水田魚道」

水田魚道とは?

- 水田魚道は、田んぼと水路をつなぐことによって魚が田んぼに上がれるようにするため、愛知県農業総合試験場が平成15年から平成19年にかけて開発したものです。

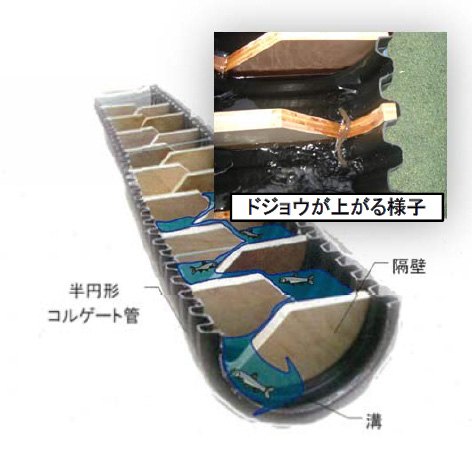

- この水田魚道は、材料をφ250mmのポリエチレン製半円型コルゲート管に流量を調整するために耐水性ベニヤ板を取り付けたもので、安くて施工性がよく、流す水も少量であるのにたくさんの魚が上がるなど、非常に効果があります。

![]()

水田魚道の特長

- 1m当りの重量は約3.5kg

- 材料費は一般的な長さである6m当りで約20万円

- 1秒間に50mlから500mlまでの水で遡上可

- 隔壁をスライドさせ流量を調整

- 水路勾配は20°程度

- パイプの溝で魚は休憩しながら遡上するが、パイプが黒いので鳥に見つけられにくい

水田魚道を設置するとこんな効果が…

地域の絆が強くなる(防犯効果など)

農業者や地域が主体となって地域の子どもたちと一緒に遡上魚類の観察会を定期的に実施すると…

↓

これまで接点が少なかった農業者、地域、近所の子どもたち、親が顔見知りになる。

↓

常日ごろから農業者や地域が近所の子どもたちに意識的に目を配るようになるため防犯効果が期待できる。

↓

収穫祭などのイベントを行うことで地域の絆はさらに高まる(例えば、地域主体で子どもたちに田植えから収穫までの農業体験を実施したり、餅米を栽培し皆で収穫して餅つき大会などを行う)。

農業者の利益を高める

減農薬栽培を行うことにより、魚も棲める水田で栽培した安全・安心な米としてブランド化し、農業者自身で価格を設定し売却。

田んぼに上がった魚を売却。(食材、観賞用など)

地域の人たちに農業に対する意識を高める

地域が水田や農業に目を向けるようになり、水田の多面的機能、とりわけ洪水調整機能への理解が促進。

↓

地域に洪水調節機能が大事であることの「気づき」を促すことにより、地域から水田保全の声が上がりだす。

いろんな生き物が棲みだす(生物多様性)

水田に遡上した魚を狙って、サギなどの鳥類が飛来。水田で成長した魚が落水時に水路から川へ還っていく。

この水田魚道の取組が、市全体の水田で広がれば、地域の絆が強まるとともに地域が活性化し、より暮らしよい街になると思います。

ご賛同いただける方々を募って、水田魚道の普及をおこなっていきたいと考えております。

興味のある方・ご賛同いただける方は、下記にご連絡ください。

北名古屋市建設部商工農政課 電話22-1111

愛知県農業総合試験場のホームページに「水田魚道の設置・観察・管理マニュアル」がありますので、参考にしてください。

このページに関する問合せ

建設部 商工農政課

〒481-8531

愛知県北名古屋市西之保清水田15番地

電話:0568-22-1111

ファクス:0568-25-5533

メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp