後期高齢者医療の医療機関等での負担額

負担割合

- 現役並み所得者

- 3割

- 一般

- 1割または2割

※負担割合は毎年8月1日を基準日とし、前年の所得状況および世帯状況から判定します。

※現役並み所得者とは、同一世帯に市民税の課税標準額が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方をいいます。

※市民税非課税世帯以外の世帯であって次の(1)および(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)は2割負担になります。

(1)市民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

※3割負担と判定された場合でも、下記の場合は2割負担になります。

- 被保険者が世帯に1人の場合:収入額が383万円未満のとき

- 被保険者の方が2人以上いる世帯:収入額の合計が520万円未満のとき

- 被保険者が世帯に1人で、同一世帯内に前期高齢者(70から74歳)の方がいる場合:収入額の合計が520万円未満のとき

※世帯に住民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者の方が同じ世帯におり、かつ、被保険者の方全員の旧ただし書所得(総所得金額などから基礎控除33万円を引いた額)の合計額が210万円以下である場合は「一般」(1割または2割負担)になります。

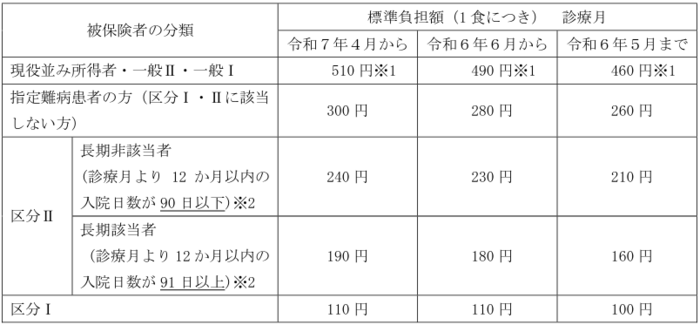

入院時の食事療養費などの負担

入院時の食事療養費負担

療養病床以外に入院の場合

食事療養標準負担額

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円

※2

・直近の 12 か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険等)加入期間の入院も合算可。)を計算します。

・長期該当者認定の入院日数は、医療病床、療養病床の別は問いません。

・転院している場合、転院日の二重算定に注意してください。

・他保険での入院日数を合算する場合は、他保険の区分と入院日数が分かるものを申請書に添付してください。

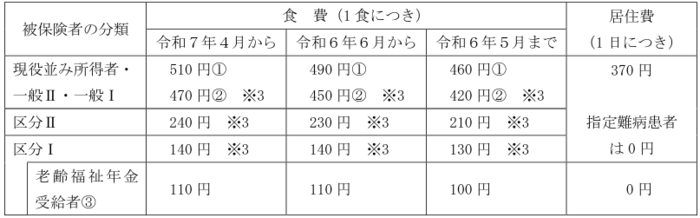

入院時の生活療養費負担

療養病床に入院の場合

生活療養標準負担額療機関に入院している者

- 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院している者

- 入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院している者

- 区分1のうち、非課税世帯でかつ老齢福祉年金を受給している者

※3 「生活療養費の標準負担額」では長期該当の差額はありませんが、入院医療の必要性の高い者(医療区分2・3、回復期リハビリテーション病棟等)の食費は、「食事療養に係る標準負担額」表の金額で計算されます。

医療区分等によって差額金額が異なりますので、病院に電話等で医療区分の確認をしていただき、領収書の写しに補記をお願いします。

(「疾患・状態に係る医療区分」、「処置等に係る医療区分」のいずれかが2・3であれば対象。

自己負担限度額

| 負担区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |

自己負担限度額 外来+入院(世帯の合計) |

|---|---|---|

| 現役並み所得3 (課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯の方) |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当:140,100円〉 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当:140,100円〉 |

| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上の被保険者がいる世帯の方) |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当:93,000円〉 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当:93,000円〉 |

| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の方) |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |

| 一般2 (市民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)および(2)の両方に該当する世帯に属する方(現役並み所得者を除く)。 (1)市民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯 (2)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯) |

18,000円 または {6,000円+(医療費※1-30,000円)×10%} の低い方〈年間上限: 144,000円※2〉 |

57,600円 〈多数該当: 44,400円〉 |

| 一般1 (現役並み所得、一般2、区分2、区分1に該当しない方) |

18,000円 〈年間上限: 144,000円※2〉 |

57,600円 〈多数該当: 44,400円〉 |

| 区分2 (市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方) |

8,000円 | 24,600円 |

| 区分1 (世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または市民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |

8,000円 | 15,000円 |

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※2 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給がある場合には、4回目以降から〈〉内の金額となります。

自己負担限度額の適用について

現在、「被保険者証」で医療機関を受診されている方のうち、負担区分が「区分2・1」に該当し、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方、また、負担区分が「現役並み所得2・1」に該当し、すでに「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、その認定証を医療機関に提示することで、自己負担限度額を超える分を窓口負担する必要がなくなります(同一医療機関での同一月の窓口負担に限ります。なお、同じ病院であっても、医科と歯科は別扱いになります)。

上記区分に該当している次の方が認定を受けるには、市役所窓口で手続きが必要です。

- 被保険者証をお持ちで、新規に申請する方…負担区分が記載された資格確認書が交付されます。

- 資格確認書をお持ちで、新規に申請する方…資格確認書に負担区分が記載されます。

※マイナ保険証を利用されている方、または、現役並み所得3、一般(2、1)の方は、保険資格を証明するもの(被保険者証、マイナ保険証、資格確認書)の提示のみで自己負担限度額が適用されます。

月途中で後期高齢者医療に移行した場合の自己負担限度額について

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に移行となる場合、自己負担限度額は、誕生日前後の加入医療保険それぞれで2分の1にした額となります。

区分2、区分1に該当される方の負担軽減策

- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、または、負担区分が記載された「資格確認書」を提示することで、医療機関の窓口で直接減額を受けることができます。

- 人工透析を実施する慢性腎不全・血友病または血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症に該当される方は負担の上限が変わります。申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることにより、1か月の負担の上限が外来・入院ともに10,000円になります。

このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課

〒481-8501

愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地

電話:0568-22-1111

ファクス:0568-23-2500

メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp