地域学校協働活動 令和2年度活動報告

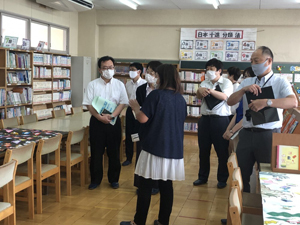

視察(栗島小学校・白木小学校)

7月17日、愛知県教育委員会生涯学習課7名のみなさまが栗島小と白木小の地域学校協働活動を視察に来てくださいました。

午前中は栗島小の図書整備活動を見学していただき、その後会議室にてコーディネーターから地域学校協働活動推進員として大切にしていることを中心に説明、質問に応じました。

県の方から「コーディネーターとして大変なこと」「CSが立ち上がる前からはどんな活動があったのか」「学習支援等の打合せや頻度について」「栗島小と他校との差は何か、その差をどのように埋めているか」等、多くの質問をしていただきました。

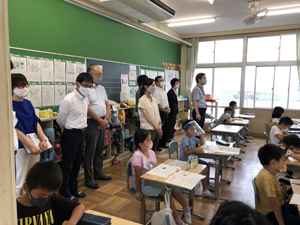

午後からは白木小に行き、給食のトレイ消毒作業とトイレ清掃ボランティアの様子を見学した後、地域の企業から寄付されたミートシールドや掲示板を紹介。その後、会議室にて学校運営協議会長やボランティアの方にもご参加いただき、地域学校協働活動の説明、質疑応答を中心に対応させていただきました。

県の方から「地域学校協働活動を続けるにあたって気持ちの部分と苦労したこと」「県外に広めたいが解決策やアドバイスがあれば教えてほしい」「プラスの実感や成果について」等について質問が上がりました。

実際の現場の方々の生の声を聞いていただく良い機会になったと思います。ありがとうございました。

地域学校協働活動推進員情報交換会

小中連携部会研修会後、コーディネーター情報交換会を行いました。主にコロナ対応のボランティアについて詳しくお話をしていただいたり、活動を進めるにあたっての悩みや困りごとについて話し合いました。

一部抜粋

- 子どもを守るためにできること、人との接触をなくしてもできるボランティアから始めようと思っている。

- 熱中症予防の為の傘さし登校には賛否両論の意見があるので、CS便りを通して保護者の疑問や不安も解消されればと思う。

- コロナでもできるボランティアとできないボランティアの線引きが大事。

- コロナだから助けたいけど、コロナだから関わりづらいという思いもある。

- 活動しようとするにも色んな意見が出るので見合わせる羽目になって動きづらかった。なかなか気持ちがあっても動けない、動かないことがボランティアになるのではと思うこともあり、今は子どもの内面を支えることをしたい。

今回、みなさまからのコロナに関するご意見や思いを聞き、すべて学校が抱えるのではなく、最大の応援団がいらっしゃることを忘れないでほしいと改めて思いました。

学校の課題や現状を共有しながら、本来教員がするべきことは何かを考えるよい機会となりました。

小中連携部会研修会

7月3日、元一宮市木曽川中学校長の平林哲也氏をお招きし、「地域と学校との効果的な連携を進めるために」として、Withコロナ、Afterコロナにスポットを当てての研修会を開きました。

平林先生から「活動を問い直す良い機会と考える」「関わっている人が気持ちよく動けるように」「コロナと向き合いながらできること、できないことを学校と話し合っていく」等、とても心に響きました。

学校と地域のそれぞれの思いを擦り合わせ、今何ができるかできないかを考えるきっかけになりました。例年のような活動ができないですが、先生の仰ったことを心に留め活動していこうと思います。ありがとうございました。

各校でのコロナ対応ボランティア

北名古屋市では、学校・家庭・地域が一緒になって子どもたちを支えていくコミュニティ・スクールを推進しています。その一つの取組として、今回のコロナ対応ボランティアを行ってきました。

通常と異なる授業対応に追われ、校舎内の消毒に人手と時間が足りないという学校現場の実情を知り、各校のコーディネーター等が中心となり、保護者や地域住民、学校支援ボランティアの方々に呼びかけてスタートしました。

学校側の要望に応じて、手洗い場や階段の手すり、教室や図書室の机・椅子、児童のよく触るところなどを消毒液で拭きとったり、トイレ清掃・消毒作業にもあたってきました。

ボランティアの方からは「子どもたちが安心して学校生活が送れるよう、少しでも役に立つのであれば嬉しい」「教員の負担が減り、子どもの対応に力を入れてもらえる手助けができ嬉しい」「子どもたちから元気をもらえている」と仰ってくださいます。

コロナ禍での活動でしたが、学校再開以降、地域ぐるみで支える輪が広がり大変嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

大変な状況だからこそ、支えあい協力してくださったみなさまをとても素晴らしく誇りに感じます。

1学期で一先ずコロナ対応の活動は終了しますが、ボランティアの役割はこれまで以上にまた、違った形で必要とされるはずです。

今だからこそできる「支えあい」を共に考え生み出していきましょう!

消毒ボランティア(師勝南小学校)

師勝南小学校では、コーディネーターの呼びかけのもと、図書室の消毒作業を行っています。週4日、密にならないようシフトを組んで感染防止に努めながら作業にあたっています。

学校再開後は、図書室の机の使用を禁止しているので、ボランティアの方が消毒することで使用できるようにしたいと先生から依頼がありました。

図書室の机や椅子、児童がよく触るところを消毒し、返却本をアルコール布で拭いています。仕事や家事等のご都合をつけてご協力くださるみなさまには感謝の言葉もございません。

消毒ボランティア(師勝北小学校)

師勝北小学校でも保護者や地域のみなさまで、児童の下校後、週3日、消毒のお手伝いをしてくださる「消毒ボランティア」が始まりました。

階段の手すり・トイレ・手洗い場・各教室の机や椅子を消毒して回っています。暑い中、みなさまの善意に心が温まります。いつもありがとうございます。

トイレ清掃・教室の消毒ボランティア(師勝小学校)

師勝小学校でも毎日、昼放課と下校後にトイレ清掃・消毒、教室の机や椅子等の消毒ボランティアが行われています。

ボランティアの方には検温の実施や体温確認、名簿に名前をご記入いただき、感染症防止対策を徹底した上でボランティアに入ってもらっています。

子どもたちに掃除の仕方を教えてたり、日ごろ、時間がなくてきれいに出来ていないところまで掃除をしていただいています。暑い中での作業、ありがとうございます。

トイレ清掃・手洗い場清掃ボランティア(師勝西小学校)

師勝西小学校でも『お掃除お助け隊』が開始しました。

保護者だけではなく、多くの地域の方々のご協力のもと、週3日、児童の下校後にトイレ清掃・消毒をメインに手洗い場の清掃・消毒作業も行っています。スタート当初は1時間以上かかっていましたが、定期的に行うことで短時間で終われ、しかも見違えるように綺麗になってきました。

コーディネーターを中心にお掃除グッズの購入から準備、実施に至るまで計画を立てていただき、子どもたち・学校のためにという、保護者や地域の方の温かい支援やお心遣いに感謝しています。

給食用のトレイ消毒とトイレ清掃(白木小学校)

小中学校では6月の給食開始以降、給食時にトレイを使用しています。また、トイレ清掃も教職員が授業後に行っていましたが、地域の方から先生の負担を少しでも軽くするために何かお手伝いできないかとお声があがりスタートしました。

「トレイとトイレ ぴかぴか大作戦!」と銘打って募集したボランティアですが、まず、給食用のトレイを手際よくきれいにしていただき、その後、トイレ清掃・消毒作業を行っています。

身近な大人の姿を見ることで、子どもたちにとっても地域と学校の繋がりが実感できる活動となっています。

コロナサポート(栗島小学校)

コーディネーターを中心に教員の負担軽減のため、トイレ清掃・消毒や石鹸・消毒液の補充、階段の清掃等を行っています。

子どもたち・学校のためにサポートしてくださる方の温かいお気持ちに胸が詰まります。

その他にもコロナに負けない元気で明るい学校になるよう、子どもたちとともに学校外周にお花を植えたりしています。(ひび割れつぼロード)

また、休校中、自宅待機になった子どもたちと手紙の交換や交換日記、インターホン越しの声掛けなどの見守り活動も行いました。(地域巡回サポート活動)

手洗いサポート(栗島小学校)

学校再開以降、毎朝コーディネーターの方々のご協力のもと、校舎に入る前の子どもたちの手洗い・ソーシャルディスタンスによる整列の見守りや声掛けを行っています。

安全に安心して学校生活が送れるよう、見守ってくださる方々に感謝いたします。

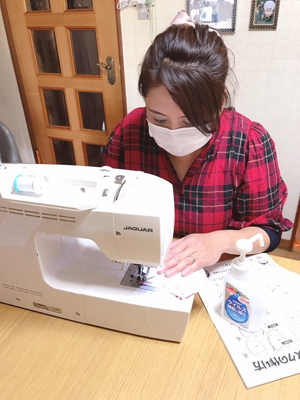

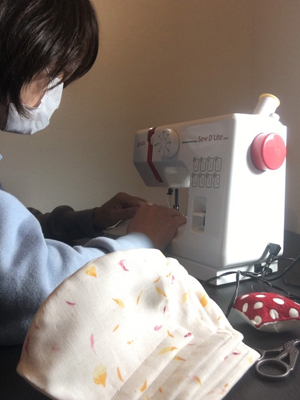

手作りマスク制作ボランティア

手作りマスクについて

市内7小中学校では、地域学校協働活動推進員の方を中心に、ボランティアの方々によるマスク制作が行われました。

学校再開に向けマスク着用が必要となっておりますが、手に入らなくて困っている子どもたちや登校時マスクを忘れた子のために、自宅で心を込めてマスクを作ってくださいました。ご協力者からは「お世話になった学校のためにお役に立てるなんて嬉しい!」「久しぶりの手芸、楽しい。」「人の役に立てるチャンスをくれて嬉しい」「声をかけてくれて、ありがとう!」と幸せを実感する活動となりました。

愛情のこもった手作りマスクに包まれ、一日も早くこの事態が収束し、子どもたち笑顔あふれる日常生活、学校生活が送れるよう願っています。

このページに関する問合せ

教育部 生涯学習課

〒481-8501

愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地

電話:0568-22-1111

ファクス:0568-23-3160

メール:shogai@city.kitanagoya.lg.jp