ごみ処理有料化検討に向けての基本方針を策定しました

本市では、一般廃棄物処理基本計画を令和2年3月に策定し、ごみ減量および分別を推進しています。

ごみ処理には多額の費用が必要となるため、処理費用の削減のためにもごみ減量等は必須の課題です。

ごみ減量などには市民のみなさまの協力が必要不可欠のため、現在、生ごみ循環モデル(ダンボールコンポスト)、フードドライブなどの施策の実施とともに、広報やイベント、出前講座等により広く周知、啓発を行っていますが、このたび、さらなるごみ減量を図るため、次のとおり「ごみ処理有料化の検討に向けての基本方針」を策定し、本方針に基づき、令和6年度以降において、「2年度続けて目標数値が達成できなかった場合」には、ごみ処理有料化を検討していきます。

ごみ処理有料化検討に向けての基本方針

- (1)目標数値設定

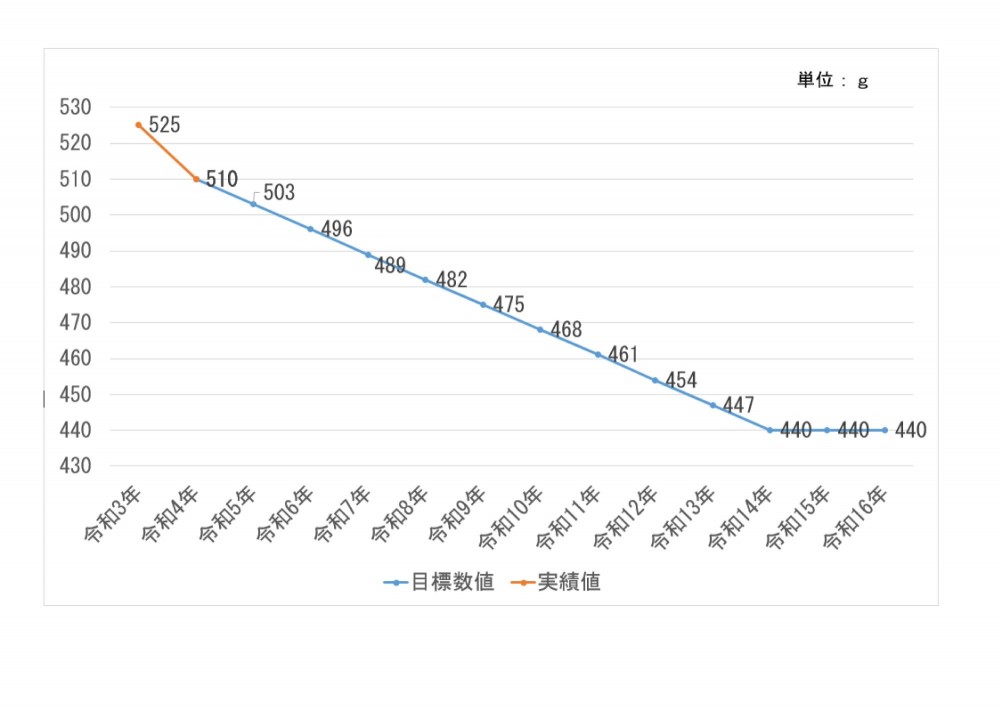

- 一般廃棄物処理基本計画における令和16年度の目標数値である家庭系ごみの1人1日あたりの排出量440gを目指すため、1年で約7g(さくらんぼ1個程度)ずつ削減していきます(別表参照)。

- (2)対象年度

- 令和6年度以降において、2年度続けて目標数値が達成できなかった場合に有料化を検討します。

- (3)新たな有料化対象ごみ

- 可燃・不燃ごみとします。

※粗大ごみはすでに実施しているため対象外 - (4)目標達成後の有料化の先送り

- 令和7年度の結果を踏まえて、その際に判断します。

- (5)施策強化

- 実行可能な事業は、有料化前においても展開します。

ごみ処理有料化とは?

市町村のごみ処理にかかる費用の一部をごみ処理手数料(ごみ袋販売価格)としてみなさまに負担していただくものです。現在、本市指定ごみ袋は製品原価などを下回る手数料となっており、処理費用を上乗せしていないため、有料化には当たりません。

ごみ処理有料化に期待する効果は?

- (1)ごみの排出抑制や再生利用の推進

- 有料化することで、費用負担を軽減しようとするインセンティブ(動機付け)が生まれることで、ごみの排出量の抑制が期待できます。これにより、最終処分場の延命化にもつながります。

- (2)公平性の確保

- 現状では、ごみの排出量の多い方と少ない方で排出量に応じた費用負担にあまり差が生じませんが、有料化により排出量に応じた手数料となることで費用負担の公平性が確保されます。

- (3)市民のみなさまの意識改革

- 一人ひとりが処理費用を意識することで、ごみの排出に係る意識改革につながることが期待できます。その結果、簡易包装製品や詰替製品(エシカル商品)等、ごみの発生が少ない商品の選択や不要・不急の商品の購入の抑制(リデュース)、製品の再使用(リユース)の促進、分別(リサイクル)の徹底等による発生抑制効果が期待できます。

| 年度 | 目標数値 | 実績値 |

|---|---|---|

| 令和3年 | ー | 525g |

| 令和4年 | ー | 510g |

| 令和5年 | 503g | ー |

| 令和6年 | 496g | ー |

| 令和7年 | 489g | ー |

| 令和8年 | 482g | ー |

| 令和9年 | 475g | ー |

| 令和10年 | 468g | ー |

| 令和11年 | 461g | ー |

| 令和12年 | 454g | ー |

| 令和13年 | 447g | ー |

| 令和14年 | 440g | ー |

| 令和15年 | 440g | ー |

| 令和16年 | 440g | ー |

ごみ処理有料化となった場合に考えられる主な施策案

| 施策案 | 内容 |

|---|---|

| ごみ袋の規格変更 | 高齢者や身体の不自由な方への配慮として、取っ手付きごみ袋および環境配慮型のバイオマスごみ袋製作の検討 |

| ごみ収集体系の変更 | 原則、戸別収集体制の変更 |

| 資源拠点の拡充 | 常設資源集積所を拡充することによる、資源排出機会の向上 |

みなさまのごみ減量の協力が未来の環境を創る

北名古屋市の1人1日あたりのごみ排出量は、令和3年度から毎年減少しています。みなさまのご理解ご協力に対し、感謝申し上げます。

でも、もう少し力をお貸しいただきたいと思います。

ごみ減量は、年齢に関わらず誰もができることです。

ごみ減量を行うことは、未来の環境を良くすることにもつながり、わたしたちが未来に残せる財産でもあります。

今後もさまざまなごみ減量方法をお知らせしていきますのでご協力をよろしくお願いいたします。

今日からできる取組

生ごみの水切り

可燃ごみの組成調査を実施したところ、約75%が生ごみ類ということがわかっています。生ごみのほとんどが水分と言われており、その水分を少しでも減らしていただくことが、ごみ減量の近道です。水分が減るとごみ出しが少し楽になり、ごみ収集作業員の負担軽減にもなります。北名古屋生まれのことば「ごみの涙」を少しでも流させないために、生ごみを出す際は、ひとしぼりしてみてください。

当たり前の3Rを実践

3Rということばはよく耳にしますが、実践できていますか?

3Rとは、リデュース(排出抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)をいいます。

リサイクルについては、しっかりと根付いており、確実に実践されていると思います。

しかし、リデュースとリユースはどうでしょうか。意外とできていないことが多いかもしれません。

必要のないものや本当に使うものかを考えてから商品を買う(リデュース)、使えるものは何度も使い(リユース)、少しでもごみになるのを遅らせることが残りの2Rです。

- リデュース

- リユース

- リサイクル

この順番を繰り返すことが、ごみを発生させないサイクルとなります。

意外と多く捨てられてしまっている紙

ごみの中には本当に多くの紙が捨てられています。可燃ごみの中には約10%も混入していることがわかっています。主に捨てられている紙は、はがきやダイレクトメール等、雑がみと呼ばれる紙です。

10%という量をごみとして処理していなかった場合どのくらい効果があるかご存知でしょうか?

令和4年度の可燃ごみ量は、約15,200tでした。

結果として、約1,500tが処理する必要がない「紙」だったといえます。

もったいないと思いませんか?そのためにも、資源集積所を利用して、リサイクルにつなげていきましょう。

ごみを処理するための金額を意識

毎月広報でお知らせしているとおり、ごみ処理には1kgあたり20円の処理費用が発生しています(収集に係る費用は含まず)。1kgでは大きな金額とは感じられなくても、1,000kg、10,000kgとなれば、金額も大きくなります。

先ほどの「紙」を金額で考えてみてください。

1,500t=1,500,000kgです。

1,500,000kg×20円=30,000,000円

ごみを捨てる際に、処理にはお金がかかることを少しでも意識することが大切です。

その他にもあります

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課

〒481-8531

愛知県北名古屋市西之保清水田15番地

電話:0568-22-1111

ファクス:0568-25-0611

メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp