コレクション・モノ語り(ま〜わ行)

マイカー

昭和20年代、人々の移動手段は、遠距離は鉄道であり、近距離では、やはり自転車が最良の手段であった。当時の街の大通りの写真を見ると、自転車にエンジンを取り付けた原動機付き自転車やオート三輪などが行き来しており、これらは比較的早くから商業用や輸送手段として用いられた。しかし、それは一家に1台という状況ではなく、特に家族で乗る乗用車としての自動車に関しては、一部でしか使われていなかったようだ。庶民の足、大衆車として自動車、特に乗用車が使われるようになったのは、昭和30年代半ば〜40年代にかけてであり、俗にマイカー時代の到来と呼ばれたころである。昭和33(1958)年には、「てんとうむし」の愛称で親しまれた軽自動車のスバル 360 が富士重工業(現SUBARU) から42万5,000円で発売されて大人気となり、昭和35(1960)年には、R360 クーペが東洋工業(現マツダ)から33万円で発売された。トヨタからは、大衆車という意味で、パブリック・カー「パブリカ」が昭和36(1961)年に38万9,000円で発売され、家族で車を使うという意識を植え付けた。しかし、当時の月給を振り返ってみると、大卒の初任給が1万5,000円ほどであることから、マイカー時代の波に乗るのも大変だったと聞く。それだけに、初めて手にした車は、思い出深い1台となっていることだろう。

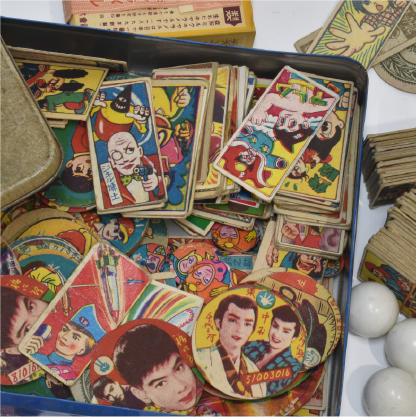

メンコ・ショウヤ

北名古屋市では、全国に先駆けて回想法を平成14(2002)年 に導入し、20年以上継続してさまざまな取組を積み重ねてきた。回想法と呼ばれる方法は、健康増進、認知症の予防、仲間づくり、そしてまちづくりにも発展している。地域で行うという意味を込めて「地域回想法」と呼ばれている。自分が生まれ育った地域にまつわる記憶は、昔の懐かしい生活用具などを通して、より濃密に想起される。たとえば、標準的には「面子 (めんこ)」と呼ばれる玩具だが、地域によって呼び名や遊び方はさまざまである。名古屋周辺では「ショウヤ」と呼ばれた。「あーっ、このお菓子食べたことあるー!」、「ビー玉でよく遊んだね」、「ほくらの子どものころの遊びといえば“ショウヤ”だね」、「ショウヤって何?」、「こうやって地面に置いたショウヤを自分のショウヤでひっくり返せばそれを自分のものにできる遊びだよ」、「このへんではショウヤっていうんだ。ぼくらはメンコって呼んでるね」自分たちが遊んだことのある玩具などを目の前にするとこんな会話がよく聞かれる。懐かしい、思い出深いことについて語り合い、共有し、楽しいコミュニケーションの時間を過ごす。こうした時間を暮らしに取り入れることで、心身の健康が増進される。当館は昭和日常博物館とも呼ばれ、懐かしい話をするには最適な場所となっている。長方形や円形、大きさもデザインもさまざまなショウヤやメンコの実物を目にすれば、先の会話にさらなる花が開いていく。

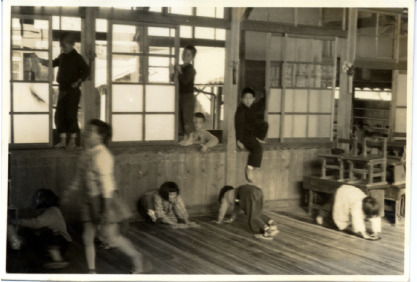

木造校舎

3月は卒業、そして4月になると真新しいランドセルを背負った小学1年生を見かける入学シーズンを迎え、 学校を意識する季節となる。そんな折、自分自身が小学校に入学したころのことを思い出す方も多いだろう。 昭和30年代半ばごろまで、小学校や中学校の校舎といえば総木造建てであった。平屋、2階建てと規模は異なるが、外観、内装とも共通して懐かしいと思える場所である。 木造校舎の教室の前には、建物を貫くように幅広の長い廊下が通っており、教室の入り口には、大きな引き戸がついていた。引き戸の上には黒い板に白文字で教室名が書かれた表示板がぶら下がっており、1年1組とか1年まつ組とか、学校によって教室の表記はさまざまであった。「『職員室』の表示を見ると緊張し、『図工室』や『音楽室』等々の表示にはワクワクした」という話をうかがったことがある。 最近はモップがけで済ませる学校も少なくないが、当時は学校の教室や廊下を雑巾がけしていた。かつての小学校の掃除の時間ではあたり前のことであった。バケツに水をくみ、雑巾を濡らし、しぼり、手で教室や廊下の床をふく、現在のようにワックスがかかったフローリングの床とは異なり、無垢の板が長い年月の間にくぼんだり、汚れたりしていた。 博物館に当時の2人用の机を展示しておくと、机の真ん中に刻まれた線を探す方々をよく見かける。2人用の机では、隣の子と自分のスペースを明確にするため、“境界線”を引いたという。その線を見つけて、「これこれ、この線見える?何かわかる?」と、思わず孫たちに大きな声をかけてしまう人も見られる。小学校の懐かしい思い出が、木造校舎には刻まれている。

もじあそび

もじあそびは「あいうえお」を絵と組み合わせて覚える知育玩具である。厚さ1cmほどの正方形の板に、五十音がひらがなで記され、反対面にはその文字で始まる絵柄、たとえば「あ」ならアヒル、「う」ならウサギなどが描かれている。広い意味で「積み木」と呼ばれることもあるように、積み上げて立体物をつくって遊ぶこともできる。時には、ドミノ倒しのような遊びもした。もじあそびは、正方形の木箱の中に五十音順に整然と納めることができる。遊んだ後、私はいつも適当に放り込んでいたが、「元通りにしなさい」という親の言葉が、その作業のめんどうくささとともに印象に残っている。木製のもじあそびは丈夫であり、また、使用する期間も短いことから、妹や弟、さらにはいとこへと譲り渡されることもあったようだ。もじあそびの積み木でおもしろいのは、つくられた時代で絵柄が変化することである。時代の異なるもじあそびから「て」を抜き出してみる。戦前・戦中には「テツカブト」、戦後になると「てんぐ」、昭和30年代では「てれび・てれびじょん」と、それぞれの時代を反映している。昭和10年代のものに採用されている「テツカブト」は、大日本帝国陸軍のヘルメット(鉄兜)のことで、帽章として星章が正面に付いている。自分自身が使った「もじあそび」の「て」は、何の絵柄だっただろうか。

湯たんぽ

お湯を使うことは共通、でも形は国によってさまざまである。寒くなってくると、さまざまな暖房器具が登場してくる。使うシーンや熱源、温かさの程度などにより個人個人の好みに合わせて選択することができる。暖房器具で回想法に使われる典型が、湯たんぽである。日本には中国から室町時代に伝来したとされており、その歴史は長く、人々に親しまれてきた。現在もポリエチレンなどの樹脂製の湯たんぽが広く使われている。睡眠時に布団に入れる場合、始めは温かく、次第に湯が冷め布団の中を快適に保つことができる。昭和時代、日本の湯たんぽは、その大半がブリキなど、金属製が主流で、戦時中は金属が希少であったことから、代用として陶器製の湯たんぽも用いられた。戦後には、航空機などに使われたジュラルミンを用いた湯たんぽも登場している。日本の湯たんぽの特徴は、表面が波型になっていることである。主に、温度変化に伴う膨張と収縮を吸収し、変形しないようにすることが目的である。薄い金属板を材料とし、大量生産するための工夫といえる。陶器でつくられた時期もこの形を踏襲しているところが興味深い。表面積を広くすることによって熱を伝えやすくもしている。日本の湯たんぽに比べ、西洋の湯たんぽは陶器製や厚手の金属製のものが主流で、陶器製の瓶を応用しているものもみられる。写真の湯たんぽは英国のもので、瓶の横に注ぎ口を付けた形である。

ラムネ瓶

炭酸の爽快さとともに、カラカラと鳴るビー玉の音が涼しさを感じさせるラムネ。どうやってビー玉を瓶の中に入れたのか、子どもの頃不思議でたまらなかった。ビー玉で栓をするという独特な方式の瓶は、1872年にイギリス人のハイラム・コッドにより開発されたため、「コッド・ネック・ボトル」「コッズ・ボトル」と呼ばれる。この瓶を製造する方法は2通りあり、瓶上下を別々に作った後、ビー玉を中に入れてロウづけする方法と、瓶を作製し、ビー玉を入れた後、瓶口を熱して絞り成形する方法とが知られている。ビー玉による瓶の密閉法も特徴的であり、瓶に炭酸水を一気に注入し、瓶が炭酸水で満たされた瞬間に逆さまにすると、瓶口に落ちてきたビー玉が炭酸の圧力で口ゴムに押し付けられて封がされるというものである。中央部にくびれがあるラムネ瓶の独特な形状は、ビー玉が底まで落ちないようにすることで、閉栓時にビー玉が瓶口まで早く落ちてガスが抜けるのを最小限にとどめようとする工夫から生まれたデザインである。

ランドセル

日本の小学生の通学かばんの定番となっているランドセル。現在の箱形革製のランドセルの誕生は明治時代までさかのぼるが、風呂敷や肩掛けかばんで通学することも多かったようで、広く全国に定着していったのは昭和30年代のことであった。 当館では当時のランドセルを複数展示しているが、見学に訪れた現代の小学生からは、「こんなに小さかったの⁉ 」という声がよく聞こえてくる。現在のA4判の教科書やプリントが収まるサイズに比べ、教科書やノートがA5判だったころのランドセルは驚くほど小さく見えるようだ。 また、カラフルなランドセルが定着した現在であるが、写真のような絵柄入りのランドセルは、現代の子どもたちにも物珍しく見えるらしい。昭和20年代末ごろの教科書の挿絵や、当時の小学生の通学風景を写した写真にも、無地のランドセルとともに、絵柄入りのランドセルを背負った子どもの姿を見つけることができる。 桜咲く小学校の校門をドキドキしながらくぐった時、どんなランドセルだったか思い出してみよう。

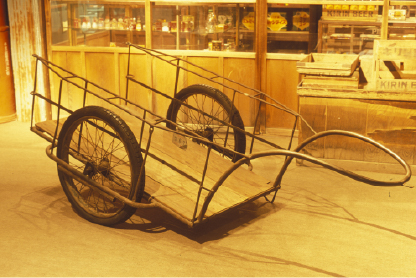

リヤカー

収蔵資料の中に昭和30(1955)年頃の名古屋鉄道犬山線西春駅周辺の様子を写した写真がある。目を引くのはリヤカーの数々である。荷物はワラで編んだムシロを使って丁寧に梱包され、荒縄で縛られている。梱包されている品物は不明であるが、服装から季節は秋口、1つの梱包の大きさや、積み重ねても大丈夫な品物ということから推測すると、米など穀物の可能性が高い。このころは自動車による輸送への過渡期で、トラックが普及し始めているが、まだこうした人力による輸送も行われていた。写真に登場するリヤカーは、大正時代くらいから大八車(だいはちぐるま)に代わって多用されるようになったものである。もともと日本では、江戸時代から大八車が荷物を運ぶのに重宝されていた。荷台、車輪とも木製で、車軸や車輪の外周には鉄が用いられていた。大正時代に入ると、写真のような金属のフレームにゴムのタイヤというリヤカーが主流となる。当時リヤカーは荷車として役所に自転車荷車税を納め、リヤカー鑑札を本体に取り付けなければならなかった。写真のリヤカーのタイヤの右上辺りに小さなアルミ製の銘板が付いているが、これがリヤカー鑑札である。もともと自転車税と荷車税が課されていたが、昭和29(1954)年には自転車荷車税として統合され、昭和33(1958)年に廃止された。写真のリヤカーの鑑札は、北名古屋市の前身である師勝町が村であった頃のものである。通常、カタカナで表記されることが多いが、この鑑札は「りやかー」とひらがなで表記されている。