コレクション・モノ語り(か行)

かき氷機

うだるような暑さが続くと、冷たいかき氷が無性に恋しくなる。現在のように家庭でも手軽にかき氷を楽しめるようになったのは、昭和30年代に電気冷蔵庫が普及し、自家製氷が可能となったからだ。冷蔵庫で氷をつくるための専用の製氷容器の付いた小型の家庭用かき氷機が使われていた。しかし、かき氷のイメージとして一番に思い浮かぶのは、駄菓子屋や海の家などで使われていた業務用のかき氷機で氷を削る様子であろう。軽快に氷を削るシャリシャリという音、削られた氷が容器の上で雪山のように積もっていく様は、口に運ぶ前から涼感への期待が高まる情景だった。鋳物製で重厚な作りであるが、青や緑系の涼しげな色で、雪を頂いた富士山、吉祥柄、氷の文字などが配された独特なデザインは、夏の象徴として多くの方の記憶に強くとどまっているようだ。夏の展示会場では、かき氷機を前に、多くの来館者が楽しそうに回想する場面を見かける。味や値段の思い出とともに、世代や出身による違いへの驚きの声も聞こえてくる。

キッチンタイマー

好きな時間に電源のオン・オフを設定できるタイマー機能は、現在では多くの電化製品に基本的機能としてはじめから備えられているが、かつては外付けのタイマーが活躍した時代もあった。 タイマーには2種あり、ダイヤルを回して設定した時間後に作動するタイマー型のものと、目覚まし時計の要領で作動させる時刻を設定する時計型のものとがあった。どちらも設定した時間に接続した電化製品への通電を開始または遮断することでオン・オフを行うようになっている。 使用法は2種とも同じで、タイマー本体のプラグをコンセントに差し込み、作動させる時間を設定。使用する電化製品側のプラグをタイマー本体にあるコンセントへと差し込み、電化製品のスイッチをオンにする。電化製品のプラグは、設定した時間にオンにするかオフにするかで差込口を変える必要があった。 現在のタイマー機能に比べ手間が多いが、使い方次第ではさまざまな電化製品の利便性を高める道具として多くの家庭で活躍したようだ。

キャラメル

駄菓子屋さんへ小銭を握りしめて出かけた思い出は多くの方と共有できる。しかし、その小銭が1円玉なのか、10円玉なのか、100円玉なのかは、世代によって変わってくる。もしかすると円ではなく銭かもしれない。なかでもキャラメルは高嶺の花でもあった。キャラメルの語源は、カラメルと同じで、ポルトガル語(caramelo)に由来する。日本では現 森永製菓の森永太一郎が明治32(1899)年に創始したとされるので、120年以上の歴史をもつ菓子ということになる。同社やグリコ、明治製菓などのキャラメルの味と箱は、年齢が長じても忘れがたい。昭和に入ってからの価格の変選をみてみよう。森永ミルクキャラメルを例にとると、おおまかに戦前は1箱10銭。昭和25(1950)年では20円、その後、同40年代(1965年~)には30円、40円、50円と変わり、同55(1980)年には60円に。ちなみに現在は120円前後。モノの値段を探るのは、自分の歴史をひもとく手段でもある。「キャラメル」にはどこか懐かしい響きがある。これは、キャラメルが子どもの生活、文化にも深く根づいていたからである。たとえば、学校の帰り道、じゃんけんをして、パーで勝ったら「パ・イ・ナ・ツ・プ・ル」で6歩。チョキなら「チ・ヨ・コ・レ・イ・ト」で同じく6歩、そしてグーで勝てば「グ・リ・コ」で3歩進めるという遊びがあった。パイナップルやチョコレートと同じく、子どもが好きなおやつの代名詞としてキャラメルが存在していた。まさに「お菓子の王様」といわれたゆえんでもある。

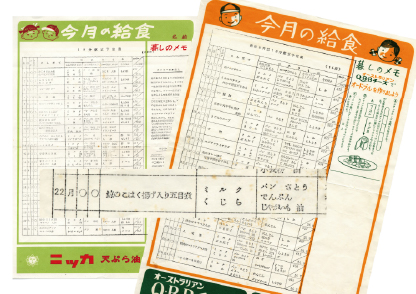

給食の献立

当館の展示室内では、来館者の方々が楽しげに思い出を語り合う場面をよく目にする。特に思い出話が盛り上がる場所のひとつが「給食」関連の展示コーナーだ。 アルマイト製の給食食器や脱脂粉乳のポットとともに、来館者の方がじっくりと見られるのが、ここで紹介する給食の献立表である。この献立表は、昭和30年代の中ごろ、当館のある北名古屋市内の小学校で配られたもので、多色刷り、広告入りの体裁は当時としては珍しい。 献立を詳しく見ていくと、月に2、3回、多い時には毎週のように、給食の思い出によく挙げられる「くじら」が登場している。調理法もさまざまで、こはく揚げなどの揚げもの、野菜とのいためもの、定番のつくだ煮のほかに、トマト味で煮込んだ「マリアナソース煮」や豚肉をくじら肉に替えた「酢鯨」というメニューもある。 給食のくじらは苦手だったという方も多いだろうが、献立表を見ながら思い出を語り合う来館者の顔には笑顔があふれている。

鯨のひげ

釣り竿の穂先は、近年ではグラスファイバーやカーボンなどの素材が一般的である。釣り針にかかる際の魚の当たりは繊細で、微妙な先の変化や、釣り糸を通して手元に伝わる捕食の瞬間を、神経を研ぎ澄ませて感じとる。写真の釣り竿の穂先は、ワカサギ釣り用のもので、こうした繊細な当たりを感じ取るために鯨のひげを竿状に加工したものである。昭和30(1955)年ごろのもので、ワカサギ釣りの盛んな長野県の釣具店に残っていた。鯨のひげは,細く竹ひご状態に加工すると強い反発力を生み出す優れた素材として古くから利用されてきた。カラクリ人形などの動力となるゼンマイや、西洋では落下傘状に広がるスカートの芯や工芸品に加工された。写真の靴ベラは、三重県二見ヶ浦のみやげ物店で見つけたもので,鯨のひげを加工したものだ。プラスチックと異なり、鯨の体の一部であるひげは、放っておくと虫がつき、この靴べらのように虫食い状態となる。虫食いは本物の鯨のひげである証でもある。鯨のひげというと、人でいうアゴヒゲのようなものを想像するが、元は板状のもので、この板が何枚も並びフィルターのようになっており、鯨が小魚などを捕食した後、一緒に入り込んだ海水を、このフィルターを通して排出し、魚のみを食するためのザル、タモのようなものである。学校の給食に鯨の竜田揚げなどが頻繁に登場していたころのものたちである。

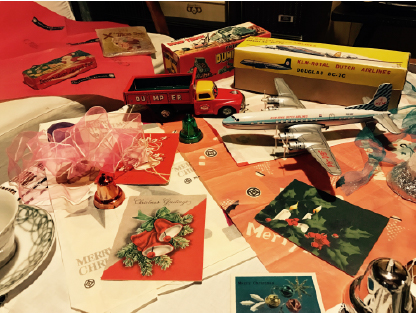

クリスマスの装飾品・包装紙

12月が近づくと、クリスマスツリーを飾ったり、イルミネーションをともしたり、クリスマスに向けて準備を進められる方も多いだろう。クリスマスツリーを飾り、ケーキを食べ、プレゼントを贈る、というクリスマスの楽しみ方が一般家庭にも広く定着していったのは、昭和30年代だったようだ。少女雑誌の12月号の付録としてクリスマスカードが定番となり、家庭用のツリーに飾る電飾、サンタクロースやトナカイのモール人形、紙やプラスチック製のベルなど、オーナメントの種類も豊富になった。当館が所蔵する昭和34(1959)年の日記帳にも、クリスマスを前にしてツリーの飾りつけをしたこと、クリスマスイブに「世間並みにケーキを買った」ことが記されている。こうしたクリスマスに関係する所蔵資料の中でも特に目を引くのが、デパートやおもちゃ屋のクリスマス用の包装紙だ。クリスマス限定の華やかでかわいらしいデザインと、うれしかったプレゼントの思い出のため、多くの家庭で捨てられずに大切に保管されていたようだ。

黒電話

明治23(1890)年の電話開通から現代のスマートフォンの普及に至る、130年以上にわたる電話の歴史の中でも、いまだに多くの人に電話のイメージとして想起されるのは、ダイヤル式のいわゆる「黒電話」だろう。 写真の黒電話は、正式には「4号自動式卓上電話機」といい、昭和25(1950)年に登場した。 昭和37(1962)年には、さらに通話性能などが向上した「600形自動式卓上電話機」が登場した。長く活躍した機種で、来館者からは、現在も現役で使用しているという話を聞くこともあるほどだ。 多くの人にとって暮らしの中の身近な道具であった黒電話であるが、若い世代、特に子どもたちには未知の道具であるらしい。 見学に訪れる小学生ではダイヤル式電話のかけ方を知らない子どもが大半を占める。登録された連絡先を選んでタップするだけで電話がかかることに慣れている現代の子どもたちには、電話番号を1桁ずつダイヤルを回してかけるという手順は、新鮮で面白い体験ながらも、手間と時間のかかる面倒な作業と感じるようだ。