コレクション・モノ語り(な〜は行)

年賀はがき

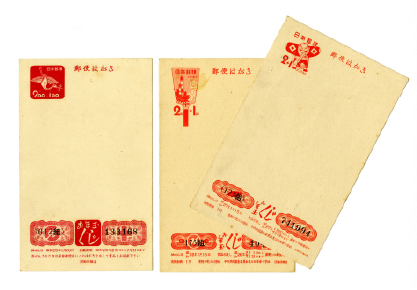

年末から年始にかけ、宝くじや年賀はがきのお年玉抽選などが続くため、「当たれ!」という期待感を抱く方も多いだろう。昭和日常博物館には、日本で初めて発行された「お年玉付き郵便はがき」、いわゆる「年賀はがき」が収蔵されている。発行されたのは、昭和24(1949)年のことである。今では、あたり前のように年賀状にお年玉くじがついているが、70年以上の歴史をもっている。写真は左から昭和25(1950)年、昭和26(1951)年、昭和27(1952)年のお年玉付き郵便はがきである。日本初のお年玉付き郵便はがきの抽選日は、昭和25年1月20日。引換期間は、同年2月1日から7月31日までとなっている。昭和25年の賞品は、特などが高級ミシン18本、一などは純毛洋服地360本、二などは学童用本革グローブ1,440本、三などは学童用洋傘3,600本、四などは葉書入れ手箱7,200本、五などは郵便封筒組合せ54,000本、六などは記念切手360万本であった。ミシンが最上級で、次が服地というのも時代を表しているといえる。また、当時は後に、第一次ベビーブームと呼ばれる時代であり、子ども用のグローブや傘が賞品になっていたのもうなずける。

花柄の流行

わたしたちの日々の暮らしは、実に多彩な模様や柄に囲まれている。水玉、縞、格子など、好みは人それぞれであるが、大流行する柄もある。昭和時代に大流行した柄の代表と言えば、昭和40~50 年代にかけてファッションの域を超えて、暮らしの隅々にまで広まった「花柄」である。特にキッチンや食卓を中心に色とりどりの花柄が咲き誇っていた。この花柄大流行に勢いを与えたのは、昭和40年代のはじめに花柄卓上ポットが登場し、大ヒットしたことによるとされている。その後、花柄はジャー、電化製品、ホーロー鍋、コップ、コーヒーカップ、お玉の柄、体重計、家具などへ咲き乱れていった。当時の大流行の様子は、『暮らしの手帖』の記事からもうかがうことができる。昭和49(1974)年発刊の31号に掲載された「ホーローなべのホーローの強さをテストする」という特集記事では、テストされる七つのメーカーの鍋すべてが花柄で飾られていた。かつて暮らしを華やかに彩った花柄。みなさまの記憶の中には、どのような花柄が咲いているだろうか。

噴霧器

写真の噴霧器を見せて子どもたちに質問してみたことがある。「何に使ったものかわかる?」と。しばらくして一人の小学生が「変わった水鉄砲!」と答えた。確かに水鉄砲に似ている。しかしピストル形でもないのに、現代っ子がどうしてこんな連想をしたのだろうか。「お父さんに竹で水鉄砲をつくってもらったことがあって、それに似ている」ということであった。形から水鉄砲を思い浮かべたことや、それを手づくりした経験があるとの話はうれしかった。他の世代の来館者に同じ質問をしてみると、40代以上の方は大体、知ってみえた。しかし、20代となると見たこともない人が圧倒的に多くなる。フマキラーやキンチョールという殺虫剤の商品名は知っていても、そこから推し量る以前に、不思議なものに見えるようだ。若い世代にとって殺虫剤の容器はスプレーで、指先でボタンを押すだけのエアゾール式なのである。これらの噴霧器は、前方のタンクに液体の殺虫剤を入れ、竹製の水鉄砲のように握りを押すことで、空気を送り、タンクに入った薬剤を霧状に噴き出させるものである。また、同じような構造であるが、粉末の薬剤を噴霧するための噴霧器もあった。あたり前に生活の中にあったものがほとんど知られない道具と化している現実をみた。

ヘチマ

ヘチマは漢字で「糸瓜」と表記され、細長く、キュウリを太らせたようなプロポーションである。おおむね 40~60cm ほどの果実で、ほぼまっすぐに伸びる実もあれば、C字状にねじ曲がるものもある。日本には江戸時代頃に伝わったとされ、バネ状に伸びる巻きひげが、木や支柱にからみつくように枝葉を伸ばしていく。花が咲くのは通常7〜9月ころ、雄花と雌花があり、積極的に実を求めるには雄花をとって雌花に受粉させる。一般的にタワシなどに加工される「ダルマヘチマ」のほか、沖縄などで食用とされているもの、2m近くにまで成長する「長ヘチマ」など、さまざまな種類がある。成熱したヘチマの果実全体を腐らせて、内部の繊維のみを残したものが、写真の「ヘチマタワシ」である。タワシの他にも、化粧水の原料としても有効活用されていた。長く伸びた蔓(つる)を地上30cm程度の位置で切り、その切り口を一升ビンなどに差し込んでおくと液体が溜まる。いわゆるヘチマ水と呼ばれるものである。ヘチマ水にはサポニン、ペクチン、タンパク質、糖分などが含まれており、保湿効果があり、化粧水として重宝された。また、ヘチマの蔓や葉は日差しを遮ることから「ヘチマ棚」として涼を手に入れる術にもなった。

ペナント

旅の思い出として、よく買い求めたお土産はどんなものだっただろう。旅先の最も美しい風景をおさめた絵はがき、名所・名産・風景を凝縮してジオラマのように再現した置物、色とりどりの貝殻でつくられた貝細工などが人気のお土産であった。また、時代が下ればキーホルダー、通行手形、提灯なども定番のお土産となった。そうした中でも、記憶に残るお土産といえば、旅の記念品として部屋の壁や天井に所狭しと張り付けていたペナントだろうか。お土産としての観光ペナントの誕生は、昭和30年頃、登山の記念品として作られた山岳ペナントが原点と言われている。ペナントの流行は昭和30年代後半から50年代前半まで続いたが、全盛は40年代後半であった。初期のペナントは小型でフェルト製の少数の色使いのものから、その後徐々に大型化が進むとともに、40年代には縁飾りの付いた不織布製の多色印刷が主流となった。50年代にはさらに大型化した写真印刷の紙製ペナントが登場したが、50年代前半には急速に廃れていった。三角の布地の上に旅先の名称や風景が凝縮された独特な形とデザインには、一目で旅の思い出をよみがえらせる不思議な力があった。

ボール・球・玉

小さな手のひらに収まるような球体に、子どものころ、心踊らされた思い出がある。原っぱでは、草野球。神社やお寺の境内でビー玉遊び。夜店や温泉地でのスマートボールなど。そんな懐かしい思いに駆られて、博物館に所蔵している球・玉を集めてみた。左の球は、軟式野球のボールで、昭和30年代のもの。最近の軟式野球のボールは、硬式のボールと同じように縫い日が表現されているが、展示のボールをよく見ると、縫い目の表現はなく、6~7mmほどの帯状になど間隔に刻みが入ったものと、2×3mmの刻みが入ったタイプがあった。私がよく使っていたのは、丸いディンプルが付けられたもので、やはり縫い目の模様があった。隣の白い直径2.5センチほどのガラス製の玉は、スマートボール用の玉。中央奥は、昭和40~50年代に大流行したスーパーボールである。ゴム製の玉は、その名に「スーパー」とある通り、体験したことのない弾み方をするので、驚いたと同時に、虜になった。大きさはさまざま、色も単色からマーブルカラー、透明とさまざまである。単体で買う場合もあったが、当てモノのクジで特賞は5cmくらいある大きなもので、たいていは2cmくらいのものを得ることが多かった。右側の缶の中には、大小、色もさまざまなビー玉。その左にはパチンコ玉。ビー玉は必携品であったが、たまに拾ったり、もらったりする金属製のパチンコ玉にも魅力を感じた。

万年筆

子どものころによく買い物をした店といえば、駄菓子屋に次いで文具店をあげることができるだろう。文具店には、子どもにもなじみの深い鉛筆、消しゴム、ノートなどの他にも、見慣れない事務用品や不思議な形の製図道具などが並んでいることもあり、子どもの好奇心を大いにかきたてる空間だった。また、子どもの身近にはない道具類だけでなく、身の回りにありながらも、なかなか手にできず、好奇と憧れのまなざしで眺めたものもあった。れが、文具店のガラスケースの中で落ち着いた輝きを放っていた万年筆たちだ。高級感のある外観に加え、インクを使い、手入れも必要になるということが、鉛筆などにはない大人の筆記具としての魅力をより高めていた。子どもの憧れの的であった万年筆は、大人の世界を象徴するモノとして、進学や就職のお祝いの贈り物とすることも一般的だった。また、少年少女向け雑誌の進学・進級のお祝いの懸賞にも頻繁に登場していた。万年筆を使うことが大人への第一歩と考えられていたようだ。