コレクション・モノ語り(た行)

たばこの値段

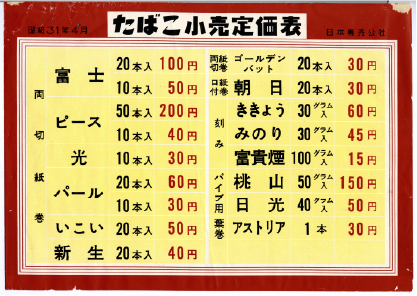

ふと気になった。少年のころ、小遣いを握りしめ駄菓子屋さんに買いに行ったあのキャラメルはいくらだったのだろうか。あの甘美な味わいを楽しんだ記憶は今でもリアルに蘇ってくる。同時に、駄菓子屋さんのおばあちゃんの顔、坊主頭の友だちの顔、小遣いをくれた母親の手、10円をせがむ自分の姿も蘇ってくる。キャラメルとともにおまけも欲しかった。キャラメルの黄色い空き箱でハンドバッグもつくった。しかし10円だったろうか、20円だったろうか。そういえば同じころ、カラカラなるビー玉に魅了され、よく飲んだラムネは1本いくらだったろうか。サイダーは、チョコレートは。食べ物ばかりではない。タバコは、雑誌は、テレビは、レコードは、電車賃は、おやじの給料は。おぼろげであり、曖昧であり、忘れてしまっていたりもする。写真の定価表は、昭和31(1956)年 4月の日本専売公社の小売り定価表。両切紙巻という、フィルターがついていないタバコが主流だった。味わいや値段などを自分の基準に合わせて好みのタバコを選んでいた。

ちり紙置き

人が暮らしていく中で欠かせない設備に便所・トイレがある。便所に置かれている道具は、さほど多くはない。その一つが用を足した後に拭き取るための紙。現在はロール式のトイレットペーパーが主流であるが、便所が和式の汲み取り式だった時代には、ちり紙、落とし紙といったものが使われていた。中には、新聞紙をクシャクシャに揉みほぐして使っていたという思い出を語る方も多い。壁面に取り付けるかたちのトイレットペーパーとは異なり、一枚一枚の紙であるため、当然、積んで置いておくための道具が必要になってくる。それがいわゆる落とし紙入れ、ちり紙置きである。素材の面では、竹や葦(あし)でつくられたもの、昭和30年代には針金をビニールで巻いた材料を使ったものがよく使われていた。 昭和40年代に入っても多くの家庭では、トイレットペーパーではなく、落とし紙を使っていた。だとすれば、すでにプラスチックが登場している時期であるから、プラスチック製の落とし紙入れがあるのではないかと探索をした。その結果、ただ一点のみ、プラスチック製品としては初期のものと思われる落とし紙入れが見つかった。ごく短い期間しか使われなかったであろうことが想像される。

吊手水

吊り下げられた蓋付きの小さなバケツのような道具。ご記憶の方も多いと思われるが、現代の子どもたちには未知の道具であるようで、小学校の見学の際に最も質問が多い展示資料の一つとなっている。この道具は吊り下げ式の手洗い器で、吊手水(つりちょうず)ともいう。便所の近くに吊り下げ、手を洗うのに用いられた。バケツのような水桶という部分に水を貯め、手を洗う際は下部のカランという部品の下に突出している棒状の栓を手で押し上げると少量の水が出る仕組みになっている。材質はブリキ、鋳物、ホーロー、陶器製もあり、時代が下るとプラスチック製も登場した。一度に出る水の量は手先を流す程度のわずかな量であり、現在のわたしたちの衛生観念からすれば、用を足したあとの手洗いとしては心もとないものであるが、水道が普及し、家庭内の各所に蛇口が付くまでは大いに活躍した道具であった。吊手水が吊り下げられた情景とともに、夜中に怖い思いを我慢して便所に行った幼い日の記憶などを思い起こした方もいらっしゃるだろうか。

テレビ画面拡大レンズ

現在では、テレビ画面の大型化が進んだことで、家庭でも大画面の迫力ある映像が楽しめるようになった。 日本でブラウン管白黒テレビの普及が進んだ昭和30年代、テレビ画面は14インチという現代のわたしたちにとってはとても小さく思えるサイズが一般的であった。そのため、小さな画面を拡大する道具として、テレビ用の拡大レンズなるものが商品として多種出回っていた。 当館では、フレネルレンズ製のものと、中空のプラスチック製凸レンズの中に液体を充てんしたものとの、2種類のテレビ画面拡大レンズを所蔵している。ともに画面の前に掛けて使用するもので、液体入り凸レンズの説明書きによれば、14インチの画面を17インチ相当まで拡大できたようだ。 来館者からも、かつて自宅のテレビにも同じような拡大レンズが掛かっていたという思い出をお聞きすることがある。実際には、画面を少し大きく見ることができても、その代償として画像のゆがみや画質の粗さに目をつぶらなければいけなかったそうだ。

電気炊飯器

昭和30年代、家庭電化が進み、暮らしのいたる所で大きな変化が起こった。なかでも電気炊飯器の登場による炊飯方法の変化は劇的なものであった。 かまどにせよ、ガスコンロにせよ、米の炊飯調理が始まって以来、直火による炊飯が基本であったが、「始めちょろちょろ、中ぱっぱ…」という有名な言い回しが示す通り、火加減や時間など、経験を重ねてコツをつかまなければうまく炊くことができないという難しい作業であった。 昭和30(1955)年、東芝「自動式電気釜」が登場すると、この大変な炊飯作業がスイッチを押すだけに変わっていった。おこげができず、自動でおいしいご飯が簡単に炊ける電気炊飯器は、電化製品の中では手頃な価格であったことも相まって、急速に全国の家庭へと普及し、かまど中心の伝統的な台所の風景を一変させた。 利便性によってかまどに代わり、炊飯の主役の座に就いた電気炊飯器であるが、理想の味としての「かまど炊き」を再現する挑戦は今も続いている。

電気ストーブ

寒い季節には欠かすことができない暖房器具。電化以前の暖房器具の熱源としては、炭火が広く使われていたが、昭和30年代には、暖房器具にも電化の波が大きく広がっていくこととなった。昭和30年代半ばごろの家電メーカーのカタログやチラシには、多種多様な暖房用電化製品が並んでいる。なかでも特に目を引くのが電熱線を熱源とした電気ストーブである。暖色系のボディーカラーや熱を反射するための鏡面を備えた外観は、現代の感覚から見てもスマートでモダンなデザインである。こうした当時の暖房用電化製品のカタログやチラシの宣伝文句には、「安全」「便利」「手軽」という言葉が頻繁に使われている。電化以前の暖房器具の代表、火鉢やあんかが炭火を熱源とするため、火事ややけどの危険、火をおこす手間などがあったことに対して、電気の使用により安全性が高まったこと、手間や時間をかけずにスイッチひとつですぐに暖かくなること、という暖房用電化製品の最大の長所が、こうした言葉で強調されている。

トースター

パンを焼くための電化製品といえばトースターであるが、現在はボックス型で扉が付いた、いわゆるオーブン・トースターが主流である。オーブン・トースターの登場は昭和40(1965)年ごろで、それ以前にはポップアップ式とターンオーバー式とのトースターが使われていた。ともにスライスしたパンを焼くこと以外には使用できないものであった。パンを両面同時に焼き、焼き上がると自動的に(あるいは手動で)パンが飛び出すポップアップ式が普及するまでは、ターンオーバー式が広く使われていたようだ。ターンオーバー式は、正面の扉の中にパンを立てて片面ずつ焼く方式で、片面が焼き上がったら、扉を開けることで焼けた面を下にして「ひっくり返る」(ターンオーバー)。扉を閉めると、今度は、焼いていない面が内部の熱源に接して焼けるというものだ。日本では昭和30年代前半ごろまで主流であった。パンを焼くための「ひっくり返す」という一手間。こうした動作にも暮らしの移り変わりが感じられる。

土間

今、わたしたちは、家に入るとき、玄関のドアや引き戸をくぐるとそこで靴を脱ぐ。土足で入れるスペースはそれほど広くない。しかもそのスペースは、コンクリートやタイルなどが敷かれ、家の外とは隔絶されている。かつては、大抵の家には玄関をくぐると6畳間程度の広さの土のままの土間があった。さらに奥へ進むとカマドやクドと呼ばれるごはんを炊いたり湯を沸かしたりする設備が付設されていた。家の外から家の中まで地面が展開していた。土間は、字面の通り、土の間であり、床が張られた一段高くなった部分に対して、地面と同じ高さの場所をいう。土間の表面仕上げには、漆喰を塗る場合やコンクリートを敷く場合などがあるが、土のままが大半であった。玄関の役割の他、作業スペースであり、カマドを使いながら調理を行う場所でもある。土間は、単に地面が露出している場所ではなく、意図的に固く突き固められており、「たたき」とも呼ばれる。その名が示すように、にがりなどを混ぜてたたきあげられた土間は、時に素焼きされたように堅く、時に湿気により表面に光沢が現れてきれいでもある。かつて、家の中でカマドや風呂に薪を使って火を焚くといったことを安全に行うには土間が必要であった。昭和30年ごろからカマドが消え、カマドがあった場所に床が張られ、ステンレスの流し台や電気釜が使われるようになり、急激に土間は小さくなっていった。