コレクション・モノ語り(さ行)

自転車

「自転車にナンバープレート?」と小学生の声が聞こえた。昭和日常博物館で、鑑札付きの自転車の展示を前にしたときのことだ。この小学生に聞いてみると、ナンバープレートは、自動車やオートバイなど、高価な乗り物についているという印象をもっていた。その印象は、ある意味では正しい。自転車もかつてはとても高額で、大切に扱われたからだ。初任給が1万円前後だった昭和30(1955)年ごろ、自転車は1万5,000円ほどもした。当然、磨いたり、修理したりと、現在の自動車なみの手入れをしていた。そして、自転車を買って使用するには、税金を支払って鑑札を入手し、自転車に取り付けなければならなかった。それゆえに、子どもに子ども用の自転車が普及するのは昭和30年代後半くらいからである。子どもたちは、自分の体格には見合わない大人用の自転車を使っていた。その際に、どうやって足が届かない大きな自転車をこいだかである。答えは、自転車のフレームの三角部分に片足を入れて、自転車を傾けながら立ちこぎの要領でペダルを回す「三角乗り」である。アクロバティックな乗り方を競った少年たちも多かったようだ。三角乗りや鑑札の他、紙芝居、アイスキャンデーの引き売りなどを子どものころの自転車の思い出として挙げる人は多い。

写真コーナー

明治時代から昭和初期ごろの古いアルバムを広げると、真っ黒の台紙にモノクロ写真が貼りこまれている。アルバムのサイズはさまざまであるが、B5サイズくらいで横長のものをよく見かける。こうしたアルバムに写真を糊で直接台紙に貼る場合と、写真のように四隅をとめる紙製のコーナーを用いる場合とがある。写真用コーナーを使うと、写真に糊をつけることなく、台紙にとめることができる。再び取り外すことができ、写真を傷めることがない。写真用コーナーにはいろいろなタイプのものがあり、オーソドックスなものは、とめた際、三角形が表に見えるタイプである。三角形の部分に写真の4つもしくは2つの角を差し込むものだ。その他には、3mm ほどの帯によって角をとめるタイプで、半円形やハート形をしているものもある。これは、大正時代から昭和初期ごろのものである。実際に写真を挟み込むと額縁をつけたようで、美しい仕上がりとなる。写真を引き立てるための工夫が、コーナーの形や色、デザインにみられる。昭和30~40年代にかけては、裏面にシールがついたビニール製の三角コーナーが主流となる。その後、台紙全体に接着面があり、写真をのせてフィルムをかぶせるタイプが流行した。このタイプは、写真を台紙上で自由にレイアウトすることができ重宝した。

ジュラルミン

ジュラルミンは20世紀の初頭に発見されたアルミニウムと銅、マグネシウム等との合金で、軽さを特性とするアルミニウムに銅などを加えることにより強度と軽量化を両立した。その特性から航空機や頑丈なケースの材料に使われる。戦時下では、武器の生産のため、鉄でできた日用品やお寺の鐘などが供出の対象となり、暮らしの中から姿を消した。代わりに陶器でつくられた湯たんぽやアイロン、やかんなどが使われていた。ジュラルミンもまた、第二次世界大戦中、各国の戦闘機の製造に伴って大量に使用された。日本のゼロ戦などにも用いられていた材料である。戦争が終結してからしばらくの間、戦闘機などに使用されていたジュラルミンを再利用してさまざまな日用品がつくられた。写真のパン焼き器、すり鉢、アイロンは、そんな時期につくられたものである。わたしたちの身近な道具は、時に、歴史や経済と深く結びついているということを、こうした道具から感じ取ることができる。

新幹線開通

昭和39(1964)年10月1日、総工費3千8百億円と5年という歳月をかけて、東京-新大阪間を結ぶ東海道新幹線が開業した。ときはまさに東京オリンピック開幕直前、当時の技術の粋を結集した新幹線は、世界中に日本の高度成長を強くアピールするものとなった。「時速200キロ」、「東京-大阪3時間」。新幹線の圧倒的速さを象徴するこうした言葉は、当時の人々に「夢の超特急」として新幹線を強烈に印象付けるものだった。東海道新幹線の開業以前では、東京-大阪間の所要時間は、在来線の特急「こだま」で6時間30分。新幹線はこれを半分以下に短縮するという、まさに言葉通りの超特急であった。昭和39年の開業時は徐行区間などのため、東京-新大阪間を超特急「ひかり」が4時間、特急「こだま」が5時間で運行していたが、1年後には「ひかり」で3時間10分まで短縮された。最高速度210キロを記録した初代新幹線車両である「0系」は、平成11(1999)年まで現役車両として活躍した。35年の間、あこがれや思い出を乗せて走り続けた「0系」は、今なお、新幹線の象徴として多くの人の記憶にとどまっているだろう。

水筒

秋の遠足シーズンになると、当館にもたくさんの小学生が見学に訪れる。展示資料と自分たちの身近なものとを比較しながら観察することをうながしているが、遠足の持ち物を比べてみる際に現代の小学生が一番驚くのは、水筒の変化である。 昭和30年代の子どもたちにはなじみであったアルマイト製小判形の水筒は、大きな円筒形のステンレス製魔法瓶の水筒を見慣れた現代の子どもたちには、とても物珍しく見えるらしい。素材、形状や大きさに加え、保温・保冷ができないことに驚きや暮らしの変化を感じているようだ。 写真のアルマイト製の水筒は、中栓にはコルクが使用されており、コップにもなるふたの上面には必ずと言っていいほど小さな方位磁針が付いている。 遠足といえば、とにかくたくさん歩くことが目的だった頃、歩きながら方角を確認することができるように付けられたのだろうが、小さな方位磁針で役割を果たせたかは疑問である。ただ、子どもにとっては単調な歩きを楽しいものにする力を持っていたようだ。

炭火アイロン

回想法に用いられる道具は、別に紹介した洗濯板をはじめ、各国共通するものが数多くある。アイロンも同様である。現代に至るまで先端がとがった舟形というプロポーションもおおむね変わっていない。変化したのは、熱源である。今は、電気アイロンがあたり前で、昭和30年代に急速に普及した。それまでは、炭を熱源とするアイロンで、写真のように蓋を開け、その中に火を起こした炭を入れる。温度調節は電気アイロンのように容易ではなかった。明治時代、洋装も普及していく中、欧米から輸入された炭火アイロンが国産化され、日本にも広まっていった。展示中の1台は、英国製の1930年代の炭火アイロンである。その他は日本製の炭火アイロンで、「さつき」、「ゆたか」などの文字も鋳物で表現されている。使い方、構造は欧米のものと同様である。それぞれ、かなりの重量で1.5~2kgあり、重さで布を押さえつけることができる。見てわかるように、欧米でも日本でも一見すると違いのわからないアイロンが用いられていた。洗濯板はさまざまな材質が用いられていたが、アイロンは、その名の通り「鉄」が使われている。炭は、アイロンや火鉢、七輪など、暮らしのいたるところで熱源として用いられていた。

セルロイド

セルロイドは、昭和30年代までは暮らしの道具の素材として幅広く使われていたため、裁縫箱、筆箱、おもちゃなど、日々愛用されたセルロイド製品の独特な色合いや手触りを鮮明にご記憶の方も多いだろう。現在では、眼鏡フレーム、ギターのピックなどで使われてはいるものの、普段手にする機会は極めて少ない。セルロイドは、セルロースと樟脳(しょうのう)を主成分とした植物由来の合成樹脂で、人類史上初のプラスチック素材でもある。安価で加工が容易であることから、明治時代末期から日本でもセルロイド製品の生産が盛んになり、特にセルロイド製の人形やおもちゃは戦後復興期の重要な輸出品となっていた。しかし、セルロイドは極めて燃えやすい性質のため、火災事故の主要原因となることも多く、昭和30年代にアメリカをはじめとして世界的に規制が進むと、輸出・製造が急激に落ち込み、やがて身の回りから姿を消すこととなった。あの特有の風合いにノスタルジーを強く感じるのは、こうした華々しくもはかない歴史があるからだろうか。

洗濯板

洗濯は暮らしの中でごくごく日常的な作業として存在している。最新の洗濯機の機能には驚かされるが、かつての洗濯に不可欠であった道具といえば、やはり洗濯板である。人にとってあたり前の作業である洗濯は、当然、世界各国共通に行われている。一方で多言語、多文化、ユニバーサルという言葉も標準化してきている昨今、高齢者の生活歴も多文化化が始まっている。そこでここに紹介するのは、世界各地の洗濯板である。日本の洗濯板の歴史は、明治時代に海外から伝わったことに始まるとされている。西洋式の洗濯器具として紹介され、昭和時代初期には日常の洗濯に定着した。昭和30(1955)年ごろ、「三種の神器」のひとつとして電気洗濯機が普及するまで、タライとともに洗濯の主役だった。日本の洗濯板は、中国や韓国と同じく木製である。一方、先に「西洋式の」と記したように、米国やヨーロッパで先行して普及していた洗濯板は、材質や見た目は日本のものとは大きく異なる。まず、洗濯物を当てる部分は、亜鉛板などの金属や、ガラスが用いられ、それを支える木製のフレームで構成されている。モノの説明になってしまったが、ここで書こうとしたことは、言葉が通じないさまざまな国の高齢者が、こうしたさまざまな国で使われた洗濯板を前に一堂に会したとき、言葉は通じないが、洗濯にまつわる思い出を共有することはできるということである。それを、「洗濯板のユニバーサルなチカラ」と呼んでみている。回想法の研究が国際的に進められ、広がっている状況に加え、身近にさまざまな国の人々が暮らしているという現実も見つめる時期になっている。

栓抜き

栓抜きといえば、サイダーやビールなどのビン入りの飲料を封じ込めている王冠を外す道具が一般的であり、今でも日常的に使われている。では、ラムネの栓は、どうやって開けただろうか。ラムネは、ビンの中に入っているビー玉で内側から栓がされている。したがってそのビー玉を押し込むようにして開けることとなる。駄菓子屋さんなどで使われたのが、円盤状の木に2cmくらいの棒がついたラムネ用の栓抜きである。家で専用の栓抜きがないときは、箸を差し込んで叩いて開けたりもした。ビン入りの牛乳には、紙製の丸い蓋がはめ込まれており、これを爪でめくるように開けたり、指で押したりして開ける方法や、なかには、前歯を使って開けている同級生の姿もよく目にした。こうした紙製の蓋を開ける際に用いられたのが、2cmほどの針がついた道具で、この針を紙フタに突き刺して開けた。後に、安全のため針を覆うように輪がつけられた。缶ジュースや缶ビールなどは、現在ではプルタブ方式がほとんどであるが、かつては缶には何もついておらず、専用の缶切りで2カ所に穴を開けて飲んだ。一つの穴は飲み口で、もう一方の穴は空気の取り入れ口である。

扇風機

涼風を生む扇風機は、暑い夏には欠かせない道具として暮らしのなかに定着している。 国産扇風機の登場は、明治中ごろにさかのぼり、130年ほどの長い歴史のなかで形状、材質や機能にさまざまな改変や改良が重ねられてきた。 扇風機の要といえる羽根の変化に注目してみると、初期の金属製の幅の狭い4枚羽根から昭和10年代には幅広の3枚羽根に変化し、20年代末ごろにはプラスチック製の羽根が登場する。送風効率、回転音の静音性が向上していったことがうかがえる。 また、現在では一般的な、首に伸縮機能が付いた、いわゆる「お座敷扇」は昭和30年代に主流となっていった。ダイニングテーブルや洋間が普及し、椅子に座るライフスタイルが広まったことで、和室・洋間での床座と椅子座の高さの違いに合わせて首の高さを調節できる機能が求められるようになったからだ。 現在当館には90台ほどの新旧さまざまな扇風機が収蔵されているが、このうち同型のものはほとんどない。扇風機の長い歴史と多様さを示すコレクションといえるだろう。

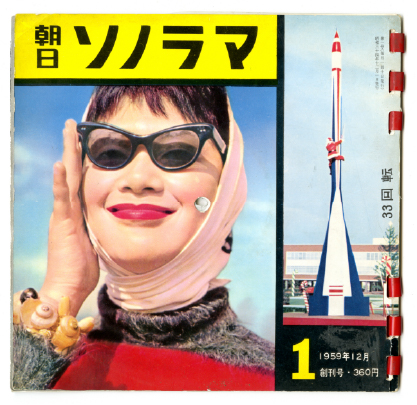

ソノシート

昭和30年代前半ごろ、雑誌ブームと呼ばれた時代があり、週刊誌の発刊が相次いだ。『週刊現代』、『週刊文春』などが、昭和34(1959)年に創刊された。すでに発刊されていた 『週刊朝日』や『サンデー毎日』などと合わせて、多くの雑誌が流通していた。おおむね週刊誌は30円で売られていた。そうした週刊誌ブームのなか、奇想天外な雑誌が発刊された。それが、写真の『朝日ソノラマ』である。昭和34(1959)年12月に創刊されたこの雑誌は、ほぼ正方形で、表紙に33回転と表記してある。雑誌の名前が示している通り、なかにはソノシートが綴じ込まれている。雑誌創刊の言葉として、「雑誌がまわる。くるくる回る。くるくる回って、あなたにささやきかける。月ロケットが月にたどりついた。いま―この時点に立って、新しい雑誌を世に贈る。(中略) 今度は雑誌から音が出る。パリのムードを身につけたこの雑誌を若い世代にささげたい」とある。四角い雑誌を広げると、ソノシートが現れ、雑誌ごとプレーヤーにかけてしまう。すると、雑誌の内容に整合した内容の音楽や、ルポルタージュなどがスピーカーから流れ出るという仕組みである。プレーヤーのターンテーブルの上で四角い雑誌が回っているのは不思議で、目が回りそうだが、当時はかなりの注目を浴びたようである。薄っぺらでくねくねと曲がる、赤や青や緑など、色とりどりのソノシートは子ども向けの雑誌の付録などにも使われ、親しまれていた。