昭和日常博物館blog(常設展示等)2011年12月から2012年5月

思い出し笑いシリーズ 3

2012年5月27日

寝てるのに「寝とらん」

ご飯を食べた後、ごろんと横になっているうちに訪れる「うたた寝」。みていたはずのテレビ番組もいつの間にか終わっていて、茶の間に一人取り残されていたことはありませんか?

しかし、「うたた寝」をしている本人は、起きているつもりの人も多いようです。テレビを消すと「みとるのに!」。電気を消すと「寝とらん!」。たとえイビキをかいても、さも今まで起きていたかのように振舞います。

毎回起こしてあげる家族も大変ですよね。筆者も寝ていることを指摘されると「目をつぶってるだけだ」とあらゆる答弁をするらしいが、全く悪気はありません。「あ、寝とった。起こしてくれてありがとう」と積極的に言いたいのに、不思議なものです。_kato

思い出し笑いシリーズ 2

2012年5月13日

ちゃぶ台を囲んで笑いをこらえる

「食べるときはしゃべるな」という昭和初期の厳粛な食事風景。当時の子ども達はどんな気持ちでちゃぶ台を囲んでいたのでしょうか。

「4人姉妹だったから、一人が笑うと皆が笑う。父が『何が可笑しい!』と怒るともっと可笑しくなって、笑いをこらえるのに大変だった」と女性の方が話してくださいました。こみ上げる笑いを抑えるのは、大変苦しいものです。筆者も学校の先生に「白い歯を見せるな」と叱られ、笑いのツボにはまったのを思い出しました。

慎しむべき時に、こみ上げる笑い…みなさまもご経験ありますか?_kato

昭和日常博物館の試み(9)

2012年5月9日

出前博物館~博学連携の取組

5月8日、師勝西小学校の6年生を対象に出前博物館「土に埋もれた歴史」を開催してきました。

小学校6年生の社会科での歴史学習を支援するためのプログラムで、北名古屋市の遺跡を紹介しながら、縄文時代から古墳時代の終わりまでの歴史を概観する内容です。

遺跡出土資料も多数持参し、すべての資料を子どもたちが直接手に取って触れられるようにしました。はじめて石器、縄文土器、埴輪などに触れた子どもたちは、驚きと感動をもってとても熱心に観察していました。_ito

思い出し笑いシリーズ 1

2012年5月3日

こめびつの話

数字のレバーをおろすと、一合~三合の米が計量されて落ちてきます。それまでのこめびつに比べ、大変画期的なものでした。昭和50年頃の子ども達は、このレバーをおろしたくてしょうがなかったのではないでしょうか。

来館者の方が笑いながら教えてくださったのは、壊れてきた時の話。「一合のはずが三合出てきたり、米がザーッとほとばしり出て止まらなくなった」という結末を迎えたそうです。_kato

縁起物 7体の招き猫を探せ!

2012年4月7日

縁起物を見つけて縁起担ぎ

縁起物の代表格である招き猫。

本館には大正時代から昭和時代にかけての招き猫が数多く収蔵されています。

右手を上げている猫は金運を招き、左手を上げている猫は人を招くと言われています。

資料館の展示会場には常に2、3体展示されていますが、今回は写真の7体を展示してみました。

最も古いのは、ちょっと怖い顔をした大正時代の招き猫、最も小さいのは5センチメートルほど、黒猫、金猫など展示会場で探してみてください。ほかに福助人形などの縁起物も点在しています。_ichihashi

常設「的」展示

2012年2月29日

ミゼット 原動機付き自転車

昭和日常博物館の展示は、特別展・企画展と常設「的」展示から成っています。

通常、特別展と常設展という表現になるところですが、本館では、展示会や季節によって常設展もかなり変化します。そこで、常設「的」展示という表現を用いています。

今回も、明日からの企画展「合体家電と家電もどき」に連動して、エレベーターを降りると目に飛び込んでくる部分を変えてみました。

ダイハツの「ミゼット」と自転車とエンジンが合体した電動機付き自転車「サンライトSMR11」を修理工場のように組み込んでみました。_ichihashi

昭和日常博の試み(8)

2012年2月1日

暮らしの移り変わりを学ぶ場として

連日、午前中は小学生でいっぱい。

本館の昭和の暮らしの展示は、小学校3年生の「昔の暮らし」について学習する際の事前学習・調べ学習等として活用されています。

本館の展示は昭和30年代の暮らしを中心とし、電化製品に代表される新しい生活様式が取り入れられた昭和30年代の暮らしの情景と昭和戦前期の日本の伝統的な暮らしの情景とを対比しながら見学できるような展示を組み、個々の道具の変遷だけでなく、生活空間や生活様式の移り変わりも学んでもらえるような場を提供しています。

マンガで暮らしの移り変わりを紹介した冊子も販売しておりますのでご活用下さい。_ichihashi

四日市市立博物館 講演会

2012年1月29日

講演に出かけます。

四日市市立博物館において開催されている企画展「懐かしい昭和の暮らし」(3月18日まで)の講演会にて昭和時代の暮らし、昭和33年・34年・39年、45年をテーマに話してきます。_ichihashi

講演会「映画が切り取った昭和時代 昭和33・34・39年、そして45年の意味」

- 日時:2月4日(土曜) 14時00分~15時30分

- 会場:四日市市立博物館 1階講座室

- 定員:100名(当日先着順)

- 料金:無料

- 問い合わせ先 四日市市立博物館 電話059-355-2700

新・寄贈品(2)

2012年1月19日

オイルショックの遺物

粉末洗剤やチリ紙が大量に残されていました。粉末洗剤は、10数箱、チリ紙は束ねられたものが50束ほどとかなりの量になります。チリ紙と洗剤で思い起こされるのは、第一次オイルショックです。

1973年、中東戦争に端を発し、石油輸出国機構が原油価格を引き上げ、原油生産の段階的削減を決定しました。日本における影響として有名な社会現象が、トイレットペーパーや洗剤などの買占め騒動です。

写真の洗剤の製造年を調べていくと、1973年(昭和48年)に発売されたものであることがわかりました。おそらく、オイルショック時に購入されたものだと考えられます。

ここでは、粉末洗剤の大きさにも驚かされます。今、わたしたちが慣れ親しんでいるものに比べるとずいぶん大きい箱です。一抱えほどある箱の内容量をみると2.65kgとあります。

2槽式洗濯機(洗濯槽と脱水槽の2槽)と写真の粉末洗剤が使われていた時代が思い起こされます。_ichihashi

新・寄贈品(1)

2011年12月16日

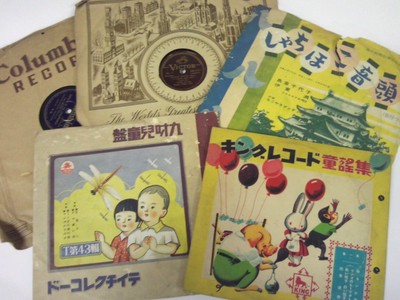

レコード

昭和20年代から30年代のレコードが寄贈されました。

愛らしく、ノスタルジックな絵柄のジャケットの童謡レコード、戦災で焼けた名古屋城の再建が進む昭和33年に出されたご当地ソング「なごやラプソディ」&「しゃちほこ音頭」など、さまざまなジャンルのレコードをいただきました。

時代が昭和から平成へ移り、音楽を楽しむための媒体もレコードからCDへと変わり、そして今や音楽をデータとしてダウンロードするという方法が定着してきました。音楽を手に入れ、楽しむ手段も時代とともに大きく変わり、レコードも郷愁を誘う懐かしいモノになってきたようです。_ito

このページに関する問合せ

北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53番地

電話:0568-25-3600

ファクス:0568-25-3602

メール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp