史跡・文化財2

長福寺

〒481-0039

愛知県北名古屋市法成寺八竜217

所蔵品/銅造釈迦如来立像(市指定)

本堂内東側壇上にある青銅製の像は、鎌倉末期の作と伝えられています。

雲太寺

〒481-0037

愛知県北名古屋市鍜治ケ一色村内東121

所蔵品/木造阿弥陀如来立像(市指定)

阿弥陀如来像は不規則な寄木造りで、江戸期の作品と思われます。印を結んだ指が6本という珍しい像です。

普門寺

〒481-0033

愛知県北名古屋市西之保中屋敷44

所蔵品/糞掃衣(市指定)

糞掃衣は、信仰心の尊い尾張公の女官が布切れを持ち寄って、縫い上げた僧衣です。

霊松寺

〒481-0034

愛知県北名古屋市北野天神35

所蔵品/絹本著色千手観音画像(市指定)

浅野長政は、信長の弓衆を経て、秀吉に属し、賤ケ岳の戦いや長久手の戦いなどで活躍しました。子孫の浅野長矩は「忠臣蔵」で有名です。

薬師寺公民館

〒481-0005

愛知県北名古屋市薬師寺村前88-1

所蔵品/壷形土器(市指定)

薬師寺地区から出土した弥生時代後期の土器で、おそらく、埋葬用の棺として使用されたと考えられます。

歴史民俗資料館

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53

薬師寺地区から出土した弥生時代中期の土器で、縄文が施されています。

おそらく埋葬用の棺として口縁部を壊して使用されたと考えられます。

能田徳若万歳保存会/能田公民館

〒481-0003

愛知県北名古屋市能田北屋敷410

この芸能は、尾張地方に伝承される初春の祝福芸の一つで、他に類型も少なく、郷土芸能史上重要なものです。

鎌倉時代、木賀崎(名古屋市東区矢田町)長母寺の名僧道暁(無住国師)に、味鋺村(名古屋市北区楠町)の安部朝臣有任の次男徳若らが陰陽の道を学ぶかたわら、「万才歌」を教わったのが「徳若万才」の起源とされています。

曲目には、院経五穀の舞、さっかい踊り、七福神ばやし、お茶ばやしなどがあります。

長栄寺

〒481-0001

愛知県北名古屋市六ツ師北屋敷2358

神楽屋形の幕に「嘉永5年(1852年)2月 春日井郡六ツ師村上之切若イ者」と書かれたものが残されていることから、屋形の製作年代もこの頃と考えられています。

熊之庄歴史資料館

〒481-0006

愛知県北名古屋市熊之庄大畔37-3

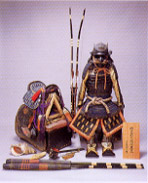

所蔵品/熊之庄流鏑馬道具(市指定)、熊之庄上之切神楽屋形(市指定)

明治30年ごろから昭和20年ごろにかけて約5年に1回の割合で行われた熊野神社の祭礼「流鏑馬神事」。熊野神社の隣にある熊之庄歴史資料館には、その流鏑馬神事で使われる流鏑馬道具が保存されています。また熊野神社の祭礼や長岳院の秋葉堂の火まつりで使われた熊之庄上之切神楽屋形(市指定文化財)も保存されています。

熊之庄に伝わる流鏑馬は、江戸時代の文献「尾張年中行事絵抄」「尾張地区名所図会」などに別名「お手柄祭」と記されており、古くからこの地に伝わる行事で、近年は、5年ごと、秋の例祭に行われます。

関係資料は、熊之庄歴史資料館で保存、展示されています。

この熊之庄流鏑馬道具は、熊野神社の祭礼の流鏑馬神事に使われたもので、昭和35年10月21日に一度行われ、平成2年10月10日に再び行われました。

道具は江戸時代中頃から伝わるものです。

熊之庄上之切神楽屋形は、御殿床板裏に墨書されているように「弘化三年末(1846)」に上之切の氏子により新調されました。

熊野神社の祭礼には、「流嫡馬」とともに神前に奉納されたものと思われます。

このページに関する問合せ

北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」

〒481-8588

愛知県北名古屋市熊之庄御榊53番地

電話:0568-25-3600

ファクス:0568-25-3602

メール:rekimin@city.kitanagoya.lg.jp