子ども・子育て支援新制度とは

平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐるさまざまな課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律が成立しました。この法律を始めとする子ども・子育て関連3法に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から始まりました。

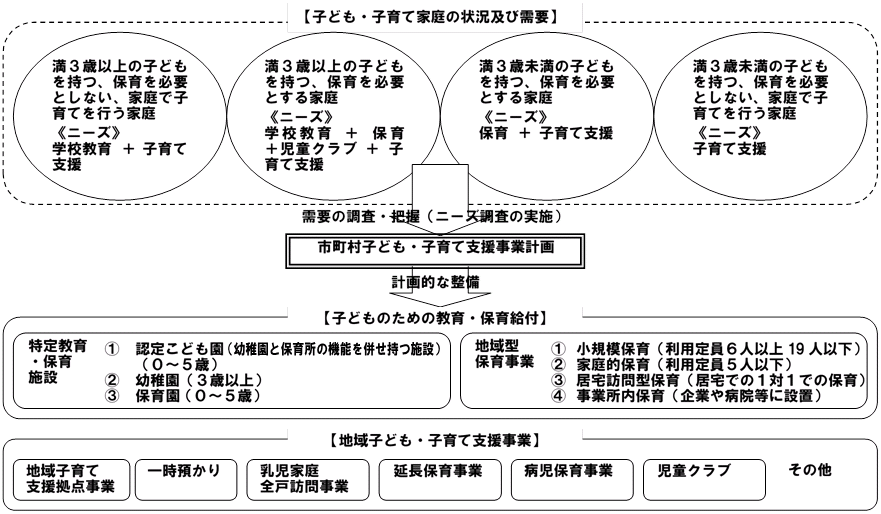

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進します。

「子ども・子育て支援新制度」の重要となる5つのポイントを紹介します

「施設型給付」「地域型保育給付」の創設

- 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設。

認定こども園制度の改善

- 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。

- 認定こども園へ財政措置を「施設型給付」に一本化します。

地域の実情に応じた子ども・子育て支援

- 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実します。

市町村が実施主体

- 市町村は地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計画を策定し、給付・事業を実施します。

北名古屋市子ども・子育て支援事業計画 (PDF 5MB)

計画期間 令和2年度から令和6年度

基本理念 子どもがすてきに育つまち・北名古屋

3つの基本的視点

子どもの自立支援の環境づくり

ゆとりある環境づくり

頼もしい地域社会づくり - 市町村版子ども・子育て会議を設置します。

- 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。

社会全体による費用負担

- 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提としています。

子どもの認定区分

認定区分

保育園などの利用を希望する保護者の方は、支給認定を受ける必要があります。

この区分に基づいて施設型給付等(施設・事業者が代理受領)が行われます。

|

認定区分 |

利用できる施設・事業 |

給付の内容 |

|---|---|---|

|

1号認定 3歳以上の小学校就学前のお子さんで、教育を希望する方 |

幼稚園 認定こども園 |

教育標準時間 |

|

2号認定 3歳以上の小学校就学前のお子さんで、保護者の就労等「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する方 |

保育園 認定こども園 |

保育短時間 保育標準時間 |

|

3号認定 3歳未満のお子さんで、保護者の就労等「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する方 |

保育園 認定こども園 小規模保育等 |

保育短時間 保育標準時間 |

※令和6年4月現在、市内には新制度に移行する幼稚園はありません。

新制度に関する国の情報について

新制度に関する国の情報については、上のリンクバナーをクリックし、こども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

保育課

電話:0568-22-1111(代表)

ファクス:0568-23-3150

E-mail:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp